la Terra dei mucchi di Pietre, cap XXIV

di Maurizio Feo

24. Gli ultimi eroi.

Nei giorni che seguirono, Lauchme accolse gli ultimi

messaggi sui più recenti avvenimenti.

I messaggeri da Orwa erano trionfanti. E ciò

traspariva già da come stavano ritti in groppa ai loro cavalli - leggeri nella

ritrovata libertà, esultanti i loro modi e le parole, dimenticato ogni buio orrore della guerra, laggiù

si stava costruendo un radioso futuro. Nella terra bruna e profonda sembrava rifondata l’antica Larissa,

fertilissima per i mille rivoli gonfi di acqua feconda che la bagnavano.

L’operosità e l’armonia vi regnavano sovrane, tanto che l’avrebbero chiamata

Olbìa, “Città Felice”.

Meno raggianti erano invece quelli di Karul e di Kares, le due città del Golfo

Grande. Anch’essi parlavano per la verità di vittoria, anch’essi riferivano di

mare sgombro e pulito - ma qualcosa offuscava il fulgore degli occhi ed un

turbamento indugiava sui loro volti.

Dopo il sopravvento della flotta in aiuto da Kur -

fu il loro resoconto - i Cartaginesi della seconda flotta si videro privati di

ogni residua via di fuga e selvaggiamente si erano riversati avanti,

ciecamente, aprendo con rabbia una profonda ferita lungo i campi che erano

stati gialli di crisantemi nella bella stagione e che adesso nereggiavano tristemente

per il sangue versato, per la furiosa distruzione del fuoco, per un ultimo

passaggio disperato dell’inutile umana follia. Un giorno intero si poteva

viaggiare ormai per quei luoghi profanati e specchiarsi in essi come nello

specchio buio e tetro della morte.

Hanys era giunto con i suoi, armati del nuovo

mortale segreto metallo Isarno, forgiato nella nuova città guardiana, ed aveva

tenuto fede al suo nome iroso e ribelle - Vento Divino di Tempesta - tagliando

gli scudi e gli elmi, facilmente spezzando le spade nemiche, urlando il nome di

Ennin e fermando il loro insano oltraggio alla terra.

“I messaggeri di Kar parlano di vittoria” -

interruppe il loro racconto Lauchme - “ma ne parlano con toni che si addicono

di più ad una sconfitta: qualcosa che ancora non hanno detto é successo, a

sciupare il pieno trionfo. Che cosa?”.

Ma il sacerdote temeva la risposta, perché da molti

segni segreti già conosceva i semi del tempo futuro, da cui ineluttabile

sarebbe germogliato il destino della sua gente.

Il tempo degli dei era da

lungo tempo perduto e da molti dimenticato. Il tempo degli eroi volgeva ormai

alla fine.

Lauchme già sapeva nel cuore che gli ultimi eroi

erano caduti.

E i messaggeri subito piansero e si strapparono i

capelli e - confermando quei nomi - molti altri ve ne aggiunsero, fra noti ed

ignoti, di tutto valore. Libero era il mare. Spesso in tempesta, adesso che il

vento freddo ne tornava unico ed incontrastato padrone. Con il freddo si addormentava

il figlio-sposo della Grande Madre e questa lo riaccoglieva nel suo grembo fino

al prossimo caldo. Per giorni e giorni le navi Shardana si erano spinte con

grande pericolo oltre il possibile, senza vedere alcun segno. Il pericolo era

trascorso, dissolto in quelle volubili onde meravigliosamente blu, increspate di un capriccioso bianco in cima, che avrebbero proibito da adesso per almeno

cinque lune ogni presenza umana.

Dalle sponde di Karul, in quella stessa acqua era

stata spinta - secondo l’accorato resoconto dei messaggeri - la snella nave di

Mandras, con a bordo le sue spoglie e le sue armi. Toccò proprio a Iolao, il

suo più fedele luogotenente, dar controvoglia fuoco alla pira, sussurrandogli

l’ultimo rispettoso e segreto saluto. E mentre la nave si consumava nel suo

ultimo e breve viaggio, da tutto il Golfo si udivano mille voci unite insieme

nel coro antico per la morte dell’eroe:

“Il Re si é disteso e non si alzerà più,

il signore di Kullab non sorgerà più;

avuto successo sul male, non tornerà più;

benché così forte di braccio non sorgerà più.

Saggezza aveva ed un viso aggraziato, ma non verrà più.

Se n’é andato sulla montagna, non tornerà più,

giace sul letto del fato, non sorgerà più,

Iolao si era poi fatto un sacro dovere di raccontare

come Mandras il Grande avesse combattuto quell’ultimo giorno. Una sola canzone

non sarebbe bastata.

Magon il cartaginese e suo fratello Hasdrubaal - capi della flotta e dell’esercito - erano stati affrontati,

schiacciati e vinti da Mandras uno dopo l’altro, col furore infernale che egli

sapeva scatenare improvviso sul nemico sgomento. Questo aveva privato i

Cartaginesi del comando e aveva così affrettato la loro totale disfatta. Ma

aveva anche offerto un bersaglio obbligato alla loro rabbia, ormai cieca: molti

altri erano caduti sotto i colpi vendicatori di Mandras, ma le frecce e le

lance ormai cercavano lui e soltanto lui. Ed infine - purtroppo - lo avevano

trovato e fermato per sempre. Hanys coraggioso gli era corso incontro,

tagliando le folte schiere nemiche come i molli favi dell’alveare, recidendo le

fibre intrecciate degli scudi e le vene pulsanti dei corpi, sprizzandone fuori

il sangue come se fosse miele.

E in realtà, sembrava davvero che egli già

pregustasse dolcemente la propria morte. Così li avevano trovati, più tardi,

spenta ogni resistenza in quel luogo: caduti vicini uno di fronte all’altro, ancora

una volta alla pari, amici e rivali imbattuti, le mani protese a cercarsi per

darsi aiuto. Deposte le armi inutili per dare e ricevere un ultimo conforto,

interrotti nel loro estremo, fatale confronto. Gli ultimi eroi.

La voce profonda di Iolao già sembrava intonare una

canzone funebre in lode del’amico ucciso: “Giorno infausto e terribile! Ora é

completa la misura e tutti gli altari grondano del caldo sangue delle vittime

oltre i canali colmi, oltre ogni famelica intenzione divina di vendetta. Mi interrogo

sul volto sbiadito dell’amico, del fratello, dell’eroe. Mi domando se non avrei

mille volte preferito servire un avido padrone straniero insieme a lui,

piuttosto che gustare in solitudine il miele amaro della riconquistata libertà”.

A questo resoconto Lauchme proruppe, alzando la

mano destra in preghiera: “Oh, acre sapore della vittoria, quando perdono

colore i volti familiari e non più speri di udire il riso delle voci amiche.

Ora é veramente colma la misura. Interamente pagato il prezzo nel sangue.

Io

vi dico che fra tredici lune ricorderemo questo giorno e saremo tristi. Attorno

a nuovi fuochi accesi canteremo in memoria dei nostri eroi, immoleremo le

vittime in ringraziamento e ne trarremo auspici.

E così ogni nuovo anno, per

sempre. Tornate alle vostre genti con il messaggio di un importante nuovo raduno - qui, presso il tempio di Tal-Ur - da tenersi alla

prossima luna piena, ciò che darà tempo a tutti di compiere il viaggio e di

consumare le feste per la vittoria. Voglio qui le dodici città. Invito qui i

sacerdoti, i capi militari, i giudici, tutti. Desidero parlare insieme, dei

destini delle nostre genti e delle loro. Spero che questo stia tanto a cuore a

loro, quanto a voi e a me. Andate, ora, e siate convincenti. Vi ringrazio per

il vostro valore. Di fronte al sorriso di Ennin”.

____

Hiram - dal suo rifugio segreto ad Othoca - dette

rapidamente tutte le ultime testarde disposizioni, prima di partire: i suoi dovevano

mescolarsi alla folla dei pelliti e degli shardana e fare commenti negativi,

dissuadere dal combattere, demotivare, sminuire il pericolo di Qart-Hadasht...

Doveva spargersi ovunque un sentimento di sazietà

per quanto ottenuto, di invincibilità. Si doveva diffondere il disgusto e

l’orrore per la guerra, in difesa dei nuovi nati che avevano fame. Ci si doveva

domandare quale fosse il vantaggio di portare la guerra a Qart-Hadasht per poi

tornare nelle proprie case abbandonate o distrutte, nei propri campi incolti, a

morire di fame... Questo era il loro dovere: che ognuno poi trovasse da sé i

modi e le parole più convincenti.

Hiram era molto dimagrito, quasi irriconoscibile. Il

volto era coperto da una folta e lunga barba, gli occhi incavati avevano un

aspetto febbricitante e sofferente. Vi si leggeva ancora la tremenda prova di

orrore cui era stato sottoposto, con la perdita della sua piccola, adorata Frine.

Il suo ranocchietto non c’era più. Gli era stato

rubato per sempre su quella terra ostile, nel piatto acquitrino presso Nabui,

in una notte buia e fredda e traditrice... Hiram avrebbe sofferto meno se gli

avessero tagliato un braccio. Ah, gli avessero tolto gli occhi con un trave

acceso!

Adesso, più nulla aveva senso per lui.

Tutto, intorno, gli dava fastidio. Il sole sorgeva e

scaldava, le stelle brillavano candide, i fiori profumavano ancora, struggentemente

belli. Ed il canto degli uccelli rallegrava tutti gli animi, ma non più il suo.

Ogni cosa esisteva ancora, anche

dopo la morte di Frine, anche senza averne più il diritto. Perché Hiram si era

illuso che tutto, ogni cosa, vivesse davvero soltanto per lei, per Frine. Ed

ormai si sentiva tradito, derubato e disilluso, disperatamente solo, per sempre.

Conservava ancora negli occhi l’immagine del suo

passerotto che spirava incredulo, trafitto da una velenosa freccia shardana,

senza un gemito. Vedeva ancora il suo sguardo, fisso nel nulla, farsi

improvvisamente opaco. Dietro di essi, dentro di essi, non c’era più la vita.

Udiva ancora ed ancora nelle orecchie il colpo sordo, subito dopo il sibilo

ronzante... L’orrore e la rabbia gli maceravano la mente ed il cuore: tutto,

dentro di lui era ormai marcio e senza più salvezza. Non aveva più alcuna

voglia di vita, ma il suo animo dolorante non era vuoto: traboccava di un odio

potente. Odiava quella terra nemica con tutto sé stesso. Ed era proprio l’odio a

tenerlo ancora in piedi, malgrado la terribile stanchezza che gli fiaccava il

fisico. L’odio ed il desiderio di infliggere al nemico lo stesso spasmodico

dolore che anch’egli provava in quel momento...

Cercando febbrilmente dentro di sé, trovava immutata

l’antica fedeltà alla città di Elisha. A questo scoglio si aggrappava per non

soccombere, per non essere trascinato via dalle travolgenti ondate di

disperazione che lo scuotevano come un fuscello. Riconosceva i propri doveri ed

i propri ideali, quelli a cui era stato lungamente educato da sempre. Sapeva

che solo la loro realizzazione poteva lenirgli il dolore, distrarlo, rimettere

ordine nella sua mente sconvolta e ridargli almeno una parvenza delle dignità e

serenità perdute.

Esisteva forse una sola persona, sull’isola, che

egli sentiva di non odiare. Si trattava, per quanto strano, di quel sacerdote

pellita, quel Lauchme...

Egli era un suo nemico - forse, anzi, il suo

principale e più pericoloso antagonista - ma gli riconosceva il sacro diritto

di organizzare una difesa della propria terra e della propria gente.

Avrebbe desiderato, se non conoscere, almeno potere

vedere in volto quel sacerdote, perché, in fondo, ne ammirava il coraggio e la

dedizione. Si specchiava in quell’uomo e lo immaginava simile a sé, volontario

schiavo di una medesima ferrea disciplina, devoto ad una divinità egualmente

esigente.

Ma non ce n’era il tempo. Ed inoltre era troppo

pericoloso: ormai il suo volto era troppo noto ai guardiani shardana. Hiram

doveva andare: non c’era più nulla da fare, per lui, sull’isola. Nulla lo

tratteneva più, nulla lo amava: il paradiso si era appassito, per lui.

Hiram si imbarcò segretamente per il tempio di Astarte presso Pyrgi. No, non Astarte: Uni, la chiamavano i Rasenna,

nella loro antichissima lingua.

Doveva allacciare più stretti rapporti con loro.

Pyrgi era il porto della potente Kysra, la più grande città dei

Rasenna. Essi erano più ricchi, grazie al loro fortunatissimo commercio

dell’Isarno e degli altri metalli. Amavano le comodità, le ricche vesti

ricercate, la buona tavola, le raffinatezze e potevano di fatto permettersele

tutte. Erano però bisognosi di alleati forti come i Cartaginesi, perché

sapevano bene di essere circondati da popolazioni ostili ed affamate: gli esuli

Keltoi che si moltiplicavano a nord; i rozzi ed aggressivi Rumach a sud, con la variopinta lega delle città latine di pastori.

E poi c’erano i tracotanti esuli egei, eubei e focei che si affollavano su

tutti i litorali del sud ed avevano flotte potenti e - per Baal! - sapevano navigare

e combattere.

I Rasenna erano ormai distanti dai loro antichi

fratelli della terra del Sole, che erano rimasti rozzi pastori vestiti di

pelli, oppure puzzolenti commercianti di pesce salato. E lui, Hiram, avrebbe

provveduto ad allontanarli ancora di più.

Gli avrebbe fatto conoscere quelle raffinatezze e

quei piaceri orientali che essi non avrebbero poi più voluto abbandonare.

Sarebbero diventati confederati di Qart-Hadasht per

sempre...

Hiram avrebbe presto incontrato il reggente di Kisra

- Thefarie Velianas - e gli avrebbe fatto firmare un trattato solenne di alleanza

militare, commerciale e politica. Il testo del trattato - l’aveva già con sé,

pronto - sarebbe stato inciso su lamine d’oro e di bronzo, in tutte e due le

lingue. Le lamine sarebbero state pubblicamente affisse nel tempio, secondo il

rito sacro, perché tutti i visitatori potessero leggerle.

“Alla Signora, Astarte.

Questo è il luogo sacro che ha fatto e donato

Thefarie Velianas, regnante su Kisra, nel mese del sacrificio al Sole, come

dono al Tempio.

E l’ha doverosamente costruito per beneficio di

Astarte, nel mese di Kerer, nel giorno dell’interramento della divinità e della

semina.

E gli anni della statua della Divinità nel suo

Tempio siano tanto numerosi come queste stelle brillanti”.

Hiram, naturalmente, portava con sè i chiodi d’oro

per affiggere le lamine, così numerosi come un cielo stellato. Sarebbero stati

un dono gradito. Inoltre, portava Gezabel e altre donne esperte nell’arte delle

carezze, da offrire generosamente alla dea del tempio, a sicura riprova della

buona volontà sua e di chi egli rappresentava. E così, tra l’altro, nulla gli

sarebbe più sfuggito di ciò che accadeva su quella parte del mare.

E intanto, Qart-Hadasht poteva con comodo leccarsi

le ferite e prepararsi bene per il suo secondo e decisivo attacco alla terra

del Sole...

Ma questa volta - Hiram giurò solennemente a sé

stesso e a Baal Ammon - non ci sarebbero più stati errori, né mercenari pavidi,

né traditori prezzolati. Hiram si rendeva garante con tutto sé stesso

dell’infallibilità della nuova missione. Si accordò col proprio dio: egli

stesso sarebbe salito sul Tophet e si sarebbe immolato, in ringraziamento finale per

l’ottenuta vittoria. In un solo caso - promise con voce grave - si sarebbe

astenuto dal farlo: se fosse prima morto in battaglia. Ma si augurava che in

quel caso Baal avrebbe gradito egualmente il suo sacrificio...

Questa volta, Qart-Hadasht avrebbe stroncato

brutalmente i suoi nemici: avrebbe portato l’attacco decisivo con la sua forza

migliore, il battaglione sacro di Hiram, per la gloria immortale di Elisha e

dei sacri figli di Tiro...

____

La temperatura si manteneva mite, quasi volesse

aiutare le famiglie i cui uomini durante la guerra non avevano potuto provvedere

alle provviste di legna, (né, se per questo, a tutti gli altri doveri, quali la

caccia ad esempio, o il pascolo). Ma adesso erano tutti animati dal desiderio

di recuperare il tempo perduto.

Per la verità, non proprio tutti coloro che erano tornati dalla guerra. In alcuni

fortunati villaggi remoti addirittura non era giunta alcuna notizia dell’invasione,

né tanto meno della successiva vittoria. Pertanto ai rispettivi abitanti

sembrava molto strana quella gran voglia di festeggiare che gli altri

mostravano.

Alcuni strani gruppi giravano di villaggio in

villaggio, suonando ogni sorta di strumento insieme, flauti d’osso, cetre, trombe,

tamburelli, in bande chiassose e allegre - mostrando gli scudi o altri cimeli,

ad esempio una pelle di leone, o di leopardo (che avevano strappato

personalmente al nemico) e parlavano in modo strano di essere più forti

restando tutti uniti ed altre stramberie.

Ma tant’é - si sa - ovunque l’ospitalità ha i suoi

doveri e comunque si trattava di un’allegra e buona compagnia e raccontavano

belle storie, eccitanti ed interessanti, per cui nessuno rifiutava loro una

buona accoglienza. Alcuni, tra quei variopinti gruppi, avevano forse un ideale,

altri certamente avevano soltanto, furbescamente, risolto il problema del

lavoro e della fatica...

Altri ancora, invece, erano molto più pratici e

sostenevano che si dovevano finalmente riprendere le varie occupazioni, abbandonate

da tanto tempo. Aiutare le vedove ad allevare gli orfani. Basta, pensare alla

guerra!

Fu in questo confuso stato d’animo che - qualche

tempo dopo - il Grande Cerchio tornò ad animarsi per un grande raduno, che

stranamente non sapeva di festa e per il

quale erano intervenuti numerosi personaggi importanti per aspetto, seguito e

ruolo. Molti presero la parola e molte opinioni diverse si infransero

tumultuando le une contro le altre, dopo le prime belle parole d’apertura.

Il Grande Sacerdote espose chiaramente e difese con

forza la propria tesi, che era poi la logica conclusione di quanto aveva

pazientemente costruito fino ad allora.

Il fuoco del nemico non era spento - egli disse -

bensì covava nella cenere la propria bramosia mortificata e sarebbe tornato

molto presto una vampa vorace, forse addirittura alla prossima stagione.

Fu convincente, fu abile e commovente, ma non

vollero credergli, non vollero ascoltarlo.

Invano, Lauchme si adoperò in ogni modo per

spiegare la necessità di dimostrare al nemico che anche le biprore navi Shardana

sapevano attraversare il mare armate. Alcuni lo accusarono inorriditi di volere

spargere altro sangue e piangere altri morti ancora. La carestia e la fame

avrebbero portato con sé le malattie, le pestilenze. Altri si dissero comunque

certi che tutte le navi nemiche fossero state inabissate, con uomini così

numerosi che mai più Cartagine avrebbe osato tanto.

E per che cosa, poi?

Lauchme argomentò ancora che - se necessario - solamente

una luna decorreva dall’abbattimento del

primo albero al varo della nave finita, con l’aplustre intagliato ed ornato

dei colori di guerra. Una nuova e grande flotta poteva quindi essere facilmente

preparata nella stagione fredda. E Cartagine era ricca e potente. Aveva molti

figli levantini - discendenti di Tiro - all’interno delle proprie alte mura e

molti altri ancora - i libici - sparsi nella terra dei leoni e del silfio, di cui non

avrebbe certo lesinato il sacrificio. Sue caratteristiche erano state da

sempre l’inganno e la furbizia, come anche la crudeltà e la cupidigia: i loro

sottomessi avrebbero dovuto inchinarsi fino a terra davanti a loro. Avrebbero

dovuto lavorare incatenati nei campi o remare sulle loro navi e avrebbero perso

le proprie donne, schiave alla loro sensualità, nei loro templi di Ashtart,

disponibili per qualunque viandante o viaggiatore.

Ma ogni buona ragione passa inascoltata, oltre le

orecchie di chi non vuole udire.

Parlarono infine coloro che si dicevano portavoce

dell’equilibrio e del buonsenso, ma che in cuor suo Lauchme riconobbe come i

più egoisti di tutti, perché mascheravano ad arte il proprio interesse e

fingevano di parlare a nome di tutti: pertanto essi erano più colpevoli di

coloro che sinceramente confessavano le proprie paure e manifestavano il

proprio dissenso, senza secondi fini. Gli uomini della Vera Gente - secondo

questi ultimi - dovevano tornare ai loro

lavori, che erano stati troppo a lungo disattesi: non si poteva rischiare una

carestia, che avrebbe messo in ginocchio tutto il popolo, peggio ancora di

quanto saprebbe fare qualunque nemico...

Le alcove erano state troppo a lungo vuote, vuote

restavano le culle. Si preparavano pesanti anni futuri: perché mai volere

ancora di più inasprire la situazione? Troppo a lungo erano stati fermi i

commerci: alcuni prodotti ormai scarseggiavano o erano del tutto introvabili,

mentre di altri - che comunemente erano richiesti di là dal mare - enormi

scorte marcivano inutili.

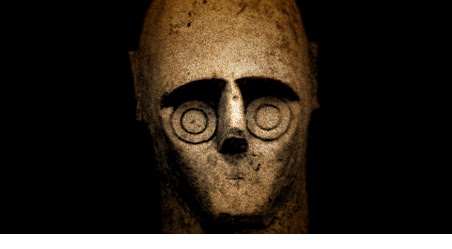

Tutto ciò che alla fine si decise di fare fu di

mandare un ricco donario simbolico al tempio di Delfi, presso l’Oracolo Egeo.

Avrebbero preparato una grande statua bronzea del loro Dio Babi, con fattezze

che somigliassero a Lauchme, a testimonianza della riconoscenza perpetua dei

popoli della Terra del Sole - sia all’uomo e sacerdote loro padre, sia al Dio

loro Protettore. E così essi

sembravano cedere compiacenti al richiamo accorato del loro Sacerdote, mentre

in realtà gli negavano ogni ascolto.

Per la prima volta Norax assisteva, incredulo, ad

una sconfitta del suo Maestro. Per la prima volta, in verità, vi assisteva

Lauchme stesso, che non riuscì a rassegnarvisi, neanche dopo avere speso -

invano - tutte le sue molte e sagge parole su quella folla incredula, saccente

e pavida. Il suo solo commento fu:

“E’ veramente cominciato il tempo dell’uomo. E non mi piace”.

“E’ veramente cominciato il tempo dell’uomo. E non mi piace”.

Solo Iolao gli volle assicurare pubblicamente e

senza nessuna condizione l’appoggio della fiera gente di Kur, l’alta città dai

due porti, e della sua flotta.

Bakis ed i suoi più ardimentosi seguaci - i rudi

Iliesi - si dichiararono a favore di una pronta ed accanita difesa in caso di attacco

nemico, ma non vollero trasformarsi essi stessi in aggressori, per non recare

offesa e lutto e morte, a loro volta.

Questa presa di posizione sembrò la più sensata e quindi prevalse e dietro di essa

trovarono conforto gli indecisi e si nascosero i pavidi e gli ignavi, per cui

alla fine pesarono molto di più nel piatto della bilancia.

E questa fu la risoluzione del raduno, perché

Lauchme, anche sapendo di avere ragione, non avrebbe mai agito per dividere

gli animi. Troppi fantasmi del passato sarebbero rivissuti, ed egli ricordava

anche troppo bene di essere approdato sulla terra del sole, anni prima, proprio

dopo una lunga fuga da essi...

Una volta che tutti furono ripartiti, il gran

Sacerdote si richiuse in un ostinato mutismo e fu perfino schivo della

compagnia di chiunque, eccetto che di Lèkere, la sola che riusciva a dargli

conforto, e con cui molto si lamentò per la dolorosa perdita degli ultimi

eroi.

“Io ho la forza che mi vedono e per cui mi ammirano,

perché credo. Io credo che la mia

quotidiana e reverente vicinanza con i miei Dei mi permetta di averne

l’amicizia e la benevolenza. Non è

un’illusione, lo so da molte prove.

E ciò che più mi dà forza è il fatto che io so per

intero quale sia l’utilità del credere. Tanto che, se anche io, per ipotesi, non

credessi, sarei egualmente convinto

dell’assoluta necessità per tutti di radunarsi intorno ad un altare, per

riceverne conforto nella sventura, fiducia nell’incertezza, aiuto nella

necessità. E’ per questi motivi che io vesto i miei segni, per indicare chiaro

qual’è la mia missione, per far capire che l’assolverò compiutamente. Ma gli

uomini son deboli, e ricorrono alla forza della divinità solo nel mezzo del

temporale, pronti poi a negarla al primo schiarirsi del cielo. Essi corrono da

me, quando hanno bisogno; poi subito mi rinnegano e dubitano degli dei. Non immaginano

neanche a che dura prova essi mettano me, che devo rincuorarli nella loro

debole fede quando mi cercano e che devo sopportarne l’indifferenza, quando si

sentono più forti.

Eppure io credo: perché voglio, perché è necessario.

Perché devono esserci regole salde ed immutabili per sempre, a cui riferirsi. O

ci si perde. Ogni marinaio lo sa: e diventa per questo il sacerdote di sé

stesso, quando è in mare. Ma poi si perde come un bambino, nella vita di ogni

giorno, a terra. E’ per questo che anche se non ci fosse un solo Dio buono nel cielo, ma

soltanto demoni malvagi e perversi, io crederei egualmente e continuerei i miei

sacrifici, i riti sacri e le preghiere, e ancora vestirei così, come mi vesto

adesso. Per non perderci nel buio, per avere una vita migliore, perché l’uomo

non sia lupo all’uomo, perché l’uomo non sia schiavo dell’uomo, per trovare una

vera salvezza su una terra veramente libera”.

Questo discorso, come anche tanti altri simili,

Lekere ascoltò pazientemente, rendendogli ragione e confortandolo, ma inutilmente.

Norax intanto, che era intervenuto al raduno con la

sua compagna Larthy, sentiva di dovere ormai scegliere una dimora con lei, ma

nello stesso tempo molto temeva quel momento nel proprio cuore e tanto più lo

aveva temuto, quanto più lo aveva sentito avvicinarsi.

Un giorno le parlò, dolcemente, guardandola

teneramente negli occhi. E prima e dopo ogni parola la baciava sugli occhi, sul

viso, sulle labbra. Larthy sentiva l’agitazione del compagno, ma non ne

comprendeva la ragione.

“I miei occhi vedono te sola - egli le diceva,

quasi scusandosi - ed il resto sarebbe buio, se non l’illuminassi tu. I miei giorni

io li dividerò con te, se vuoi, fino alla fine. La stessa tavola e lo stesso

letto. Tu sarai per me quello che Lèkere é per il mio Maestro, oppure io non

sarò più nulla mai. Se non posso chiederti di recidere le tue nuove radici,

ovunque ti seguirò perché i tuoi affanni sono i miei, le tue gioie sono le

mie, i tuoi giorni sono i miei ed io altro non ho che te”.

Lacrime dolci scintillarono sulle mani carezzevoli

di Norax, mentre Larthy piegava il capo per baciarle...

Se questo soltanto era il motivo dell’affanno di

Norax, ebbene era una vana agitazione, che ella poteva subito dissipare...

Quando finalmente poté parlare, Larthy disse -

abbracciando Norax con insospettabile forza - nella sua voce gentile, ma ferma:

“Le mie nuove radici sei tu, ed io non ho e non avrò rimpianti. Il tuo posto é

il Grande Cerchio, lo so - perché l’eredità di grande sacerdote ti appartiene

negli intendimenti di Lygmon come nell’opinione della gente e nelle stesse tue

speranze - e quindi Tal-Ur é anche il mio

posto, dove io vivrò felice al tuo fianco, cote per la tua falce, purché tu sia pronto ad essere per me quello che

Lauchme é per Lèkere. Tu WA NA KA, Signore, figlio della Terra e del Cielo

stellato ed io PO TI NI JA, Signora delle fiere, padrona delle piante e di ogni

fecondità. Questo é il disegno degli dei, questo sarà, ogni giorno, per tutti i

nostri giorni, finché i prodigi divini porranno termine ai secoli terreni”.

E detto ciò, Larthy cominciò lentamente a recitare

sottovoce una nenia strana e carezzevole, che seppe accompagnare con abili

gesti suadenti delle mani, con significative espressioni del volto delicato e

con intensi sguardi degli occhi ipnotici: “Perché tu ed io - bambini

spaventati che si tengono per mano

per non perdersi a vicenda, soli, ma certo intenzionati ad arrivare in fondo a

quei sentieri sconosciuti - perché tu ed io ci siamo mai incontrati ed uniti?

Perché provi una vertigine reminiscente d’estate - ma più intima, più intensa -

in quei radi momenti in cui il sole ancor valido d’autunno sfilaccia un

nuvolone grigio, che copre ogni orizzonte, pigro e svogliato? Come le foglie

dell’ulivo, che poste sulla brace dormiente si saltano incontro e si accendono

- vive davvero nel loro breve attimo - e poi volano leggere, su, in cenere, per

consumarsi insieme nel vento: Così noi siamo, e percorriamo quei sentieri

scomodi come due bimbi non più troppo spaventati, perché si tengono per mano”.

Era un canto dolce e triste, intessuto della quieta

e non rassegnata disperazione di chi conosce i propri destini. Ma era anche la

promessa di fulgidi squarci inaspettati di libera, umana felicità.

Era la consapevole espressione della ferma volontà

di andare incontro al Fato Vorace, insieme e comunque, serenamente.

“La palla purpurea mi lancia Eros dai riccioli

d’oro, e con la fanciulla dai sandali variopinti mi invita a giocare. Godrò

appieno dei doni e del gioco, intenso nel tempo mortale, golosi i suoi faticosi

frutti, perché lungo riposo in premio mi attende”.

E gli occhi restarono fissi negli occhi umidi, furono

sorrisi i deboli sospiri, i corpi allacciati insieme, una sola anima, Larthy e

Norax, due piccole foglie d’ulivo sulla brace...

Poco alla volta, col tempo, Lauchme ritrovò

faticosamente la parola.

Ma se gli altri riscoprirono il piacere di ascoltarlo,

pure dovettero ammettere che i suoi discorsi avevano assunto una nota vagamente

triste e nostalgica. In realtà, chi gli era più vicino e meglio lo comprendeva

- come Lèkere e Norax - avvertiva che adesso più forte Lauchme sentiva l’antico

richiamo di Ereb.

Egli sentiva che la terra del sole lo aveva, in

qualche modo, respinto e tradito. Nel pavido e schivo atteggiamento dei suoi figli

egli vedeva, se non proprio un rifiuto della sua supremazia e della sua guida -

che essi mai avrebbero soltanto pensato di opporgli - almeno una prova di

insufficiente fiducia. Ed ecco che Ereb lo chiamava suadente, ed egli

ascoltava, adesso, nel silenzio ferito del

cuore, quel richiamo mai veramente sopito, che prima sempre aveva lasciato

cadere disatteso e che anzi lo aveva infastidito come un noioso ronzio di

mosche moleste.

Lo ascoltava, ma nel contempo vi resisteva, per non

tradire la paziente e preziosa opera di tutta una vita.

E questa lotta dei suoi sentimenti gli traspariva

sul volto scavato, nell’occhio più cupo e accigliato, persino negli adesso più

rari, ma ancora luminosi, sorrisi...

Erano stati completati i necessari nuovi sepolcri

per le sacre vittime della guerra. Il Grande Sacerdote aveva presieduto e supervisionato

i lavori, con cura, con amore. Aveva fatto costruire i due grandi tumuli a

forma di testa di toro - e purtroppo questi a malapena erano stati sufficienti

a contenere tutti i caduti dei valorosi guerrieri di Tal-Ur.

Ogni giorno, quindi, si era recato di fronte alle

grandi esedre poste nel semicerchio tra le ricurve corna del tumulo, a pensare,

a pregare, a sostenere l’amaro strazio delle vedove degli ultimi eroi...

Il rimorso gli si stringeva intorno al cuore come un crudele rovo spinoso.

_________

Un giorno - era ormai freddo, bianche le cime,

sopita la terra - Lauchme inaspettatamente espresse il desiderio di rivedere

Orwa, che già conosceva, e di visitare la nuova fortezza di Capo delle Acque,

che aveva giocato un ruolo così determinante nella vittoria. Dopo avere

comunicato questo suo desiderio a coloro che gli stavano più vicini, Lauchme

uscì dalla capanna e si diresse verso il tempio di Tal-Ur, per officiare un

rito breve, da solo.

Il Grande Nurake lo aspettava, gigantesco e paziente,

docile, come sempre...

Dopo avere salito i pochi gradini esterni, Lauchme

entrò lentamente, per abituarsi così più facilmente alla minore intensità di

luce. Percorse l’alto corridoio fino ad incrociare gli ingressi delle due

grandi Cambras laterali, ove venivano accolti ed istruiti al loro arrivo i

fedeli. Ora erano silenziose e vuote e riecheggiavano dei suoi passi nervosi,

restituendogli suoni di solitudine.

Qualche passo dopo, egli volse lo sguardo sulla

destra, verso il basso, sul fondo del Vanas, la cella in cui giaceva, sul proprio

fianco sinistro, il corpo di Hanys, mirabilmente incorrotto grazie alle

sapienti cure di Lauchme. Vicino al suo corpo erano il suo elmo, lo scudo,

l’antica e terribile spada, estremo dono, restituito, dopo l’ottima prova.

Poco discosto giaceva - in un sonno non più solitario

- il corpo di un altro eroe, dei tempi passati, anche questo adagiato sul

fianco sinistro, gli arti flessi, esposto all’adorazione eterna dei visitatori

di ogni tempo, dei pellegrini di ogni luogo.

“Avele Feluske, Hanys”, sussurrò, con parole che erano

carezze piene di rimpianto. Il sorriso di Lygmon era carico di amore e di

gratitudine insieme, per meglio poter superare, col proprio messaggio, il mare

sgomento che divide la vita luminosa dalla morte opaca.

Dopo aver silenziosamente comunicato, familiarmente,

con i due dormienti, Lauchme ne prese

delicato commiato e concesse solo uno sguardo disattento alla rampa spirale di

gradini, che portava ai piani superiori.

Là stavano la stanza dell’Oracolo, quella dei paramenti sacri, quella del vino preparato

per il sonno dei cinque giorni.

Lauchme procedette fino alla grande e maestosa Cambra

centrale, vi si inoltrò appena e quindi si fermò, ascoltando il lento respiro

del nuraghe, il proprio respiro. Era metà mattina, e la pallida luce del sole

obliquo giungeva testarda, ancorché debole, fino ad illuminare le tre grandi

nicchie sacre dell’alta sala circolare.

Parlò a lungo Lauchme - il padre della Vera Gente -

con la triade divina: il salutare dio Sole, l’Acqua sacra fecondatrice e la

fertile Dea Madre Terra.

Per ognuno accese una triplice lampada di olio di

lentisco, che bruciasse per tutto il tempo del colloquio. E parlò a lungo,

accorato e solo, con i suoi stanchi, poveri dei... Alla fine, da tanto parlare

scaturì di getto una domanda che da troppo lungo tempo scalpitava impaziente,

repressa nel petto del Sacerdote: “Dovrò io - Lauchme - umile servitore di Tal-Ur, portare il Galero

appuntito, il doppio mantello di lino, il Labrys e questo coltello sacro, solo

come simboli vani di un potere inutile, mentre una flotta armata soffocherà gli

ultimi rantoli vitali di questa bella terra? O non potrò, piuttosto - Lygmon

Twrsheno - ascoltare il dolce richiamo dei

fratelli Rasenna di là dal mare e con loro costruire, come so, le prime solide

basi per il più grande regno venturo del mondo?”.

Questa era la domanda, e fu con rabbia vera che il

sacerdote pronunciò per intero la propria indignazione ai suoi dei.

Le fiammelle trepide delle lampade sembravano

accompagnarlo, danzando consenzienti nel suo soliloquio: o almeno, in quello

che egli credeva essere tale.

Ma con sua sorpresa, l’oracolo era presente, invece, e gli rispose - con una strana voce tremante di emozione -

mentre il resinoso profumo del mirto andava pervadendo di sé le sacre stanze: “La tua decisione sarà comunque

degna di rispetto, e spetta soltanto a te, Lauchme. Non ne risponderai che a te

soltanto. Il futuro è tutto già impietosamente scritto nel libro del Fato. Non sarà certo cambiato a tuo

capriccio, per quanto tu soffra o ti ribelli. La tua voce, che noi valutiamo enormemente, come essa

merita, in realtà è meno di un ronzio di mosche, agli orecchi degli dei”.

Lauchme - riavutosi dalla sorpresa - cambiò tono,

ora che sapeva di non essere più solo:

“La scelta si pone tra l’essere facilmente accolto come utile amico in Ereb,

di là dal mare, da parte di chi di me ha in realtà poco bisogno - oppure essere inutile qui, male accetto

da parte di chi di tutto avrà bisogno, anche solo per sopravvivere, in questa Terra di Mucchi di Pietre”.

Gli rispose, sollecito, l’oracolo: “Sottintendi che,

invece, tutto il contrario dovrebbe essere, nella realtà delle cose. E forse

hai ragione. Ma non é come tu desideri. Per ragioni a te insondabili, che gli dei conoscono. Orgoglioso nella sconfitta, umile nella vittoria, sempre sei stato così,

Lygmon. La dignità del tuo agire e la sincerità della tua parola sapranno farsi

riconoscere preziose su qualunque sponda del vasto mare. La scelta, quindi, é

solo tua da prendere. Se tu vuoi, prendila adesso: il rammarico è l’unica preda

che resta alla freccia tardiva”.

E con uno strano singhiozzo l’oracolo tacque, non

visto - respirando piano, per non lasciarsi udire, le mani tremanti premute sui

begli occhi obliqui bagnati di pianto, piegato il corpo sulle ginocchia, la

fronte quasi a toccare il pavimento di pietra, unica ruvida certezza, ormai, in

una vita che sembrava perdere ogni appiglio certo e sicuro.

Negli ideogrammi di una lingua antica: WA NA KA,

“signore e padrone”, era scritto sulla soglia della capanna di Lauchme. PO TI

NI JA, “signora e padrona” era l’iscrizione sulla capanna di Lèkere. E quegli

attributi divini e quella sacra unione significavano molto di più di quanto

mirto, muschio o pietra, oppure onda del mare e vento potessero mai riuscire a misurare con le

proprie immense forze naturali soltanto, in tutta l’eternità del tempo...

Ma il rito era terminato, i lumi quasi del tutto

esauriti...

L’esitante fruscio della veste di Lauchme allora si

allontanò, leggero. Ma il suo cuore era pesante, tenacemente prigioniero,

preso tra le intricate e fitte radici ostinate del mirto profumato - o forse

ancora schiacciato e sepolto sotto quelle immani pietre muschiose - o forse, piuttosto,

già sperso tra i volubili flutti del mare, verso la lontana ed elusiva Ereb, nel vento?