Paolo Bernardini-Raimondo Zucca (a cura di), Il Mediterraneo di Herakles, Roma 2005,

LE TOMBE E GLI EROI. CONSIDERAZIONI SULLA STATUARIA NURAGICA DI MONTE PRAMA

Carlo Tronchetti - Cagliari

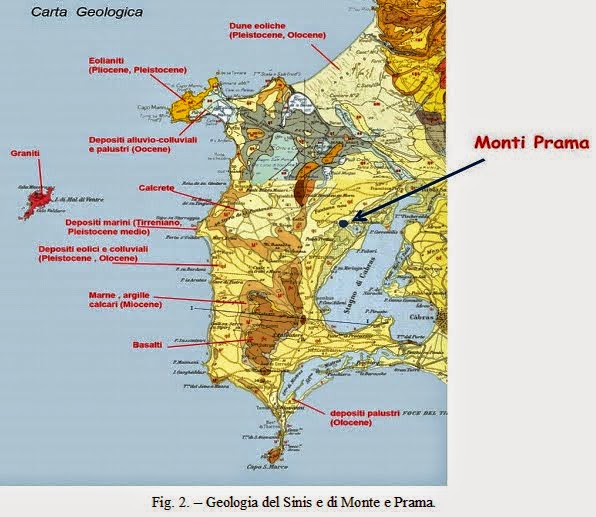

L’area funeraria e sacra di Monte Prama, posta nel Sinis di Cabras (OR), si trova in un piccolo avvallamento alle pendici del colle omonimo, sulla sommità del quale sono percepibili i resti di un nuraghe complesso, ormai completamente degradati.

Il fondo naturale dell’avvallamento era stato regolarizzato in antico con la stesura di una coltre di terra giallastra e pietrine, assolutamente priva di elementi culturali. Questa terra copriva il terreno sterile, in cui si percepivano ampie e localizzate chiazze di bruciato. Anche lo scavo di queste fossette in cui erano stati accesi fuochi non ha restituito reperti di alcun tipo, ma solo ceneri.

Nonostante l’area sia stata interessata da profondi scassi di aratura, in alcune parti del margine occidentale della necropoli si è conservata una sorta di delimitazione in pietre non lavorate di medie dimensioni.

Sul lato orientale dell’area, seguendo l’andamento sinuoso del bordo dell’avvallamento, impostava la necropoli. Questa era compresa in uno spazio predeterminato. A Sud si trova l’inizio della necropoli, marcato da una lastra a coltello rincalzata da un grande blocco; le tombe, a pozzetto irregolare coperte da lastroni in arenaria gessosa di cm 100x100x14 di spessore, si stendono allineate verso Nord sino a raggiungere il limite settentrionale. Su questo lato troviamo una prima lastra a coltello di delimitazione, rotta intenzionalmente per collocare l’ultima tomba dell’allineamento, dopo la quale è stata messa in opera un’ulteriore lastra a coltello che segna il definitivo limite settentrionale destinato alle sepolture. Evidentemente perché lo spazio si era rivelato insufficiente si trovano altre tre tombe adiacenti ad Est le ultime tre settentrionali. L’ampliamento verso Nord della necropoli era impedito dalla presenza di un’altra area di sepolture, di tipologia a cista litica costruita con pietra diversa da quella delle nostre tombe, che assommano in totale a trentatre.

Sul lato occidentale l’allineamento delle tombe è marcato da una serie di lastrine poste a coltello allogate in una fossetta nel terreno vergine ovvero nella terra giallastra di riporto, non conservate ovunque. Sul lato orientale si mantiene, in alcuni tratti una sorta di delimitazione in pietre di medie dimensioni, talora rozzamente squadrate, legate con terra. Ancora, in alcuni tratti della zona immediatamente adiacente ad Est il filare di tombe, rimangono le tracce di piccole fossette scavate nel terreno in cui erano deposte ossa umane, ma sfortunatamente le arature le hanno completamente sconvolte non lasciando resti determinabili.

Altre testimonianze della frequentazione antica della zona si trovano nelle immediate vicinanze. A circa mt 20 a Sud-Ovest è una capanna nuragica.

Sul sito ed i ritrovamenti si veda G.LILLIU, Dal Betilo aniconico alla statuaria nuragica: StSard 1975-77, pp. 73-44; C.TRONCHETTI, Monte Prama (Com. di Cabras - OR): StEtr 46 (1978), pp. 589-590; IDEM, Monte Prama (Com. di Cabras - OR): StEtr 49 (1981), pp. 525-527; IDEM, Nuragic Statuary from Monte Prama, in AA.VV., Studies in Sardinian Archaeology II, Ann Arbor 1986, pp. 40-59; IDEM, I Sardi.Traffici relazioni ideologie nella Sardegna arcaica, Milano 1988, pp. 73-77.

L'utilizzo in epoca tardo-romana per la deposizione di un incinerato entro una pentola afferente alla tipologia di quelle in ceramica africana da cucina, ma prodotta localmente, in cui l’unico elemento di corredo era dato da una moneta bronzea illeggibile, ma le cui dimensioni e peso la riportano senza dubbio ad epoca post-costantiniana. La capanna, precedentemente a questa fase, riporta solo livelli di accumulo con materiali di diversa tipologia e tracce di una frequentazione in età punica nello strato alla base del deposito, segno che la capanna era stata ripulita dei resti di vita precedente già in antico.

A circa mt 300 a Nord-Ovest si trova una piccola struttura quadrangolare, inglobata in un mucchio di spietramento, dove sono accumulate grandi pietre. I resti visibili di questa struttura sono in opus caementicium.

Circa 500 mt a Sud si trova un’ultima struttura circolare, verosimilmente una capanna nuragica, nella quale si è impostata una modesta stipe votiva in epoca repubblicana, segnalata da numerosi frammenti di piccola plastica fittile, ma si rinvengono pure elementi culturali riportabili ad epoca nuragica.

L’accumulo dei materiali scultorei si trovava esattamente posizionato sopra la necropoli descritta, composta da 33 tombe.

Più di 2.000 frammenti in arenaria gessosa, di cui si parlerà più in dettaglio appresso, giacevano sopra le tombe con un andamento che sembra poter far ipotizzare la loro discarica da Est verso Ovest. I frammenti coprivano infatti le tombe digradando poi verso il terreno che si trova ad Ovest del filare. Le statue e gli altri elementi sono stati gettati quando erano ormai frammentati, in un mucchio informe. Si è utilizzato il termine “gettati” perché è stato rinvenuto un torso di arciere che si è rotto in tre pezzi, rinvenuti in situ, quando è stato discaricato sopra un lastrone tombale.La cronologia ante quem non dell’accumulo è data da un grande frammento di orlo, parete ed attacco dell’ansa di un’anfora punica non databile più in alto del IV sec. a.C., rinvenuta nella parte più bassa del deposito di frammenti di sculture. Ovviamente nella terra infiltratasi tra i frammenti lapidei si trovano materiali di tutti i generi e cronologie, da una fibula bronzea datata alla prima metà dell’VIII sec. a.C. sino a pochi frammenti di ceramica a vernice nera di II sec. a.C.; quest’ultima è stata trovata solo nella parte più alta del deposito, pesantemente intaccata dalle arature, e quindi si ritiene metodologicamente più corretto assumere come elemento datante la discarica il frammento di anfora punica.

Come detto l’accumulo si trova esattamente sopra la necropoli, con solo pochissimi pezzi spostati a Nord e Sud di non più di un paio di metri. In totale abbiamo una decina di pezzi su circa 2.000 che sono evidentemente scivolati ai lati del mucchio. Lo scavo della necropoli più settentrionale, condotto da Alessandro Bedini nel 1974/75, aveva restituito solo uno o due pezzi scultorei nella sua parte immediatamente adiacente il mio scavo; una articolata serie di saggi esplorativi nella zona a meridione delle tombe non ha evidenziato né ulteriori frammenti né tracce di frequentazione antica: lo strato di terra che ricopre il terreno sterile è di mediocre potenza, tanto che in quest’ultimo ho potuto agevolmente individuare i segni dell’aratro.

Le tombe sono del tipo a pozzetto irregolare circolare (fig. 8), scavato nel terreno e successivamente riempito della stessa terra; la bocca ha un diametro da 60 a 70 cm e sono profondi dai 70 agli 80; sul fondo, decentrata, abitualmente si trova una fossetta. Talvolta le ultime sepolture sono caratterizzate anche dalla presenza di una piccola lastrina irregolare di pietra poggiata sopra il capo del defunto.

Le tombe erano del tutto prive di corredo. Solo la tomba 25 ha restituito un oggetto che può essere interpretato come ornamento del defunto: uno scaraboide egittizzante tipo Hyksos, databile non prima dello scorcio finale del VII sec. a.C. . Oltre ad esso sono stati trovati frammenti di piccoli vaghi di collana in pasta vitrea nelle tombe 24, 27 e 29. Non si può escludere che tali elementi di cultura materiale, date le loro ridotte dimensioni, possano essere stati inclusi nella terra asportata per la creazione delle tombe e poi riversata al loro interno, assieme ai pochi frammenti di ceramica di tipo nuragico. La presenza dello scaraboide, con la sua cronologia sufficientemente definita, ci offre comunque un prezioso terminus post quem per l’impianto della necropoli, quantomeno della sua parte terminale. Si ritiene infatti che la necropoli sia stata utilizzata per più generazioni, con la realizzazione delle tombe al momento della necessità di utilizzarle, come indica, peraltro, anche la sistemazione del suo limite settentrionale di cui si è parlato sopra.

Possiamo considerare, dunque, che la necropoli sia stata realizzata nel corso del VII sec. a.C., e mi sentirei di proporre una maggiore definizione nell’arco della seconda metà del secolo. (ndr.: il che è perfettamente compatibile con le datazioni attribuite a tutta la restante grande statuaria italica della penisola...)

L’analisi antropologica condotta sui resti ossei recuperati nelle tombe ha enucleato l’importante considerazione che gli individui sepolti nella necropoli appartengono ad entrambi i sessi e sono tutti in età post-puberale.

Una tabella riassuntiva presenterà in modo più idoneo i dati. n. tomba

|

sesso

|

età

|

n. tomba

|

sesso

|

età

|

1

|

f

|

25

|

18

|

||

2

|

m?

|

20

|

19

|

?

|

20

|

3

|

m

|

16

|

20

|

||

4

|

m?

|

35

|

21

|

f?

|

25

|

5

|

m

|

35

|

22

|

m

|

17-18

|

6

|

m

|

30

|

23

|

||

7

|

f?

|

35-40

|

24

|

m

|

17

|

8

|

m

|

20

|

25

|

m

|

20

|

9

|

f

|

18-20

|

26

|

m

|

20

|

10

|

m

|

25

|

27

|

m

|

40

|

11

|

f?

|

14-15

|

28

|

m

|

30-35

|

12

|

f?

|

20

|

29

|

||

13

|

m

|

15

|

30

|

m

|

30

|

14

|

m

|

18

|

31

|

m

|

50

|

15

|

32

|

m

|

25-30

|

||

16

|

m

|

30

|

33

|

f

|

20-25

|

17

|

m

|

25

|