L’importanza dell’alimentazione negli uomini con cancro prostatico.

Secondo uno studio scientifico recentemente pubblicato sulla rivista JAMA il tipo di alimentazione e in particolare il tipo di grassi assunti con l’alimentazione possono influenzare la prognosi del

tumore prostatico in assenza di metastasi. Gli studiosi sono arrivati a simili conclusioni dopo aver analizzato i dati di circa 51500 uomini di età compresa fra i 40 e i 75 anni: durante il follow‐up (periodo di controllo) durato 14 anni sono stati rilevati 4577 nuovi casi di tumore prostatico senza metastasi; dopo la diagnosi di tumore sono state attentamente monitorate le abitudini alimentari in modo da poter correlare il tipo e la qualità dei grassi assunti con la dieta e l’andamento della malattia e l’incidenza di mortalità.

Ne è emerso che gli uomini che, dopo la diagnosi di tumore, hanno assunto la maggior quantità di grassi d'origine vegetale hanno evidenziato una diminuzione nella percentuale della mortalità e

di progressione sfavorevole della loro malattia. Gli uomini che hanno sostituito una quota dei carboidrati della loro dieta con grassi vegetali lo stesso hanno evidenziato una riduzione del rischio

di tumore alla prostata con esito sfavorevole, e della mortalità totale, del 29% e del 26% rispettivamente. I

l consumo di una dieta molto ricca di acidi grassi saturi e trans, invece, hanno determinato un aumento del rischio di mortalità per tutte le cause, mentre il consumo prevalente di grassi mono- e polinsaturi di origine vegetale ha ridotto tale rischio di circa il 50%.

Richman EL, Kenfield SA, Chavarro JE, Stampfer MJ,Giovannucci EL, Willett WC, Chan JM. Fat

Intake AfterDiagnosis and Risk of Lethal Prostate Cancer and All‐Cause Mortality.JAMA Intern

Med. 2013 Jun 10:1‐8.

L'uomo percepisce l'ambiente attraverso i cinque sensi. Inoltre, possiede una percezione particolare - che è quella del tempo - che non è solamente un adattamento automatico al clima, all'irradiazione solare ed alla stagione (come in alcuni altri animali) bensì è la capacità critica di percepire il trascorrere del proprio tempo biologico, nell'ambiente.Di tutto questo vorrei parlare, per i primi 150 anni: poi, forse patteggeremo su quale prossimo argomento discorrere insieme

Visualizzazione post con etichetta cancro. Mostra tutti i post

Visualizzazione post con etichetta cancro. Mostra tutti i post

lunedì 8 luglio 2013

venerdì 7 giugno 2013

Archeomedicina forense

Deadly ancient Egyptian medication - Antica medicina mortale egizia.

Il 'corpo del reato' consiste in un semplice flacone proveniente dagli effetti personali del Faraone Hatshepsut (una donna) che visse intorno al 1450 a.C. e che si trovano esposti nella collezione permanente del Museo Egizio dell'Università di Bonn. Per circa tre millenni e mezzo il flacone potrebbe avere protetto un terribile segreto mortale. Questo è ciò che il Curatore della collezione, Michael Hoveler-Muller, insieme allDr Helmut Wiedenfeld dell'Istituto di Farmacologia dell'Università, hanno scoperto.

The corpus delicti is a plain flacon from among the possessions of Pharaoh Hatshepsut, who lived around 1450 B.C., which is on exhibit in the permanent collection of the Egyptian Museum of the University of Bonn. For three and a half millennia, the vessel may have held a deadly secret. This is what the Head of the collection, Michael Hoveler-Muller and Dr. Helmut Wiedenfeld from the university's Pharmacology Institute just discovered.

Dopo due anni di ricerca è ormai chiaro che il flacone non contenesse un profumo; invece, si trattava di una specie di crema per la cute, oppure una medicina destinata al monarca per un eczema di cui soffriva. In aggiunta, il farmacologo ha identificato una sostanza potentemente carcinogena. Forse Hatshepsut fu uccisa dalla sua stessa medicina?

After two years of research it is now clear that the flacon did not hold a perfume; instead, it was a kind of skin care lotion or even medication for a monarch suffering from eczema. In addition, the pharmacologists found a strongly carcinogenic substance. Was Hatshepsut killed by her medicine?

|

| The mummified remains of Queen Hatshepsut, ancient Egypt's most famous female pharaoh. I resti mummificati della Regina Hatshepsut, famoso Faraone femmina. [Credit: AFP/Cris Bouroncle] |

Quando Michael Hoveler-Muller divenne il curatore del Museo Egizio dell'Università di Bonn, nel 2009, gli venne in mente di esaminare l'interno del flacone che, secondo un'iscrizione, apparteneva al Faraone Hatshepsut. Il suo collo era stato tappato da quello che era comunemente stato consideratoa un'incrostazione di "sporco", ma Hoveler-Muller sperava si potesse trattare dell'originale tappo di creta. In quel caso, una piccola quantità del contenuto originale sarebbe potuta ancora essere contenuta nel flacone. Nel dr Helmut Wiedenfeld trovò l'ideale collega per andare a fondo della questione e del flacone. When Michael Hoveler-Muller became the curator of the Egyptian Museum of the University of Bonn in 2009, it occurred to him to examine the interior of the vessel that, according to an inscription, belonged to Pharaoh Hatshepsut. Its neck had been blocked with what was generally considered "dirt," but Hoveler-Muller suspected that it might also be the original clay stopper. So possibly, some of the original contents might still be inside. In Dr. Helmut Wiedenfeld from the Pharmacy Institute, he found just the right partner, to get to the bottom of this question and of the flacon.

Nella Clinica Radiologica dell'Università di Bonn il flacone fu sottoposto a scansione TC (tomografia computerizzata) . Il sospetto del curatore fu confermato proprio allora - non solo la chiusura era intatta , ma il flacone conteneva i residui asciutti di un liquido. nell'estate del 2009 il professor Friedrich Bootz della Clinica Universitaria di Oto-Rino-Laringoiatria usò un endoscopio per raccogliere dei campioni di questo antico contenuto. At the Radiology Clinic of the Bonn Universitatsklinikum, the flacon was subjected to a CAT scan. Here, the Egyptologist's suspicion was confirmed – not only was the closure intact, but the vessel also held residue of a dried-up liquid. In the summer of 2009, Professor Dr. Friedrich Bootz from the Klinik und Poliklinik fur Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde (laryngology, rhinology and otology) of the University of Bonn took samples, using an endoscope.

Too greasy for perfume - Troppo grasso per un profumo.

Questo permise al dott. Wiedenfeld e alla sua equipe di analizzare l'antica sostanza allo scopo d'identificarne gli ingredienti. E fu subito molto chiaro che ciò che avevano trovato non era affatto un profumo evaporato. La mistura conteneva un miscuglio di olio di palma e di olio di mela di noce moscata. Il dott Wiedenfeld non credeva possibile che qualcuno potesse mettere una mistura così grassa sul proprio viso, che l'avrebbe reso più simile ad una porzione di costine arrosto. Altri due componenti indirizzarono i farmacologi in guardia circa lo scopo preciso di quel preparato. Furono rinvenuti una grande quantità di acidi grassi insaturi che offrono sollievo a pazienti sofferenti di malattie della pelle. Quindi l'egittologo ebbe gli strumenti per aggiungere un altro pezzo del rompicapo al quadro d'isieme: è infatti dimostrato che erano presenti casi di malattie della pelle nella famiglia di Hatshepsut. Patologie cutanee infiammatorie come la psoriasi, infatti, hanno una forte componente genetica. This allowed Dr. Wiedenfeld and his team to analyze the old substances for their ingredients. And it became obvious very quickly that what they had found was not dried-up perfume. The mix contained large amounts of palm oil and nutmeg apple oil. "I didn't think anybody would put so much grease on her face," said Dr. Wiedenfeld. "That would make her look as greasy as a plate of ribs." Two additional components clued the pharmacologist in to the actual purpose of the mix, "We found a lot of unsaturated fatty acids that provide relief for people with skin diseases." And this is where the Egyptologist was able to add another piece of the puzzle, "It is indeed known that there were cases of skin disease in Hatshepsut's family." Inflammatory skin diseases such as psoriasis have a largely genetic component.

Ed anche il terzo gruppo di sostanze identificate indicava che la mistura non era destinata ad emanare un buon profumo, bensì a combattere un furioso prurito: il farmacologo identificò una quantità d'idrocarburi derivati dal creosoto e dall'asfalto. fino ad oggi, creme contenenti creosoto sono sempre state adoperate per curare malattie croniche della cute. A causa dei suoi effetti potenzialmente carcinogeni, il creosoto è stato bandito completamente dal campo cosmetico: medicine contenti creosoto possono essere commerciate solo su prescrizione medica. And the third group of ingredients also points to the fact that this substance was not about providing a nice fragrance, but instead, for fighting a big itch – the pharmacologists found a lot of hydrocarbons derived from creosote and asphalt. To this day, creams containing creosote are used to treat chronic skin diseases. Due to the potentially carcinogenic effects of some of its ingredients, creosote has meanwhile been banned from cosmetics completely, and medications containing creosote are now prescription-only.

In particolare, ciò che il farmacologo ha identificato nella medicina era Benzopirene, un particolare idrocarburo aromatico composto di molti anelli carbonici. Il Benzopirene è uno dei più pericolosi carcinogeni che si conoscano. Per fare solo un esempio: il rischio di contrarre un tumore polmonare dal fumo di sigaretta è basato principalmente su questa sostanza.What the pharmacologists detected in Hatshepsut's little bottle was in particular benzo(a)pyrene, a hazardous aromatic hydrocarbon consisting of several carbon rings. "Benzo(a)pyrene is one of the most dangerous carcinogenic substances we know," explained Dr. Wiedenfeld. For example, the risk of contracting lung cancer from cigarette smoke results essentially from this substance.

Did the lotion cause the Pharaoh's death from cancer? Fu questa lozione a causare la morte del faraone per cancro?

Hatshepsut forse si avvelenò da sé senza saperlo? Molti indizi indicherebbero in questa direzione. Se s'immagina che la Regina avesse una malattia cronica cutanea molto fastidiosa e che traesse qualche breve sollievo dall'uso continuato di creme con quella composizione, il rischio sommatorio nel corso degli anni d'esposizione avrebbe potuto divenire molto grande. Questa è l'ipotesi più probabile. E' noto da molti anni che Hatshepsut aveva un cancro e che forse addirittura ne morì. Forse, adesso se ne conosce anche la causa prima.Did Hatshepsut maybe poison herself without knowing it? "There is a lot that speaks for this hypothesis," Dr. Wiedenfeld said. "If you imagine that the Queen had a chronic skin disease and that she found short-term improvement from the salve, she may have exposed herself to a great risk over the years." The Egyptologist also thinks that this is very likely. "We have known for a long time that Hatshepsut had cancer and maybe even died from it," said Michael Hoveler-Muller. "We may now know the actual cause."

Ma a questo punto gli scienziati di Bonn possono solamente formulare ipotesi su come, esattamente, la regina Hatshepsut ottenne quella particolare medicina. I medici Egizi erano buoni medici generici e bravi chirurghi, ma erano pessimi internisti. E' quindi molto probabile che la loro conoscenza di certi medicamenti fosse importata dalla Persia e dall'India, terre nelle quali le arti della guarigione erano molto più avanzate, già allora. But at this point, the Bonn scientists can only surmise how Hatshepsut obtained her lotion. "Egyptian physicians were general practitioners and good surgeons, but they were lousy internists," explained Dr. Wiedenfeld. "It is quite possible that they owe their knowledge of certain medications to their contacts with Persia and India where the healing arts were very advanced even in Antiquity."

Source: University of Bonn [August 19, 2011]

Nella Clinica Radiologica dell'Università di Bonn il flacone fu sottoposto a scansione TC (tomografia computerizzata) . Il sospetto del curatore fu confermato proprio allora - non solo la chiusura era intatta , ma il flacone conteneva i residui asciutti di un liquido. nell'estate del 2009 il professor Friedrich Bootz della Clinica Universitaria di Oto-Rino-Laringoiatria usò un endoscopio per raccogliere dei campioni di questo antico contenuto. At the Radiology Clinic of the Bonn Universitatsklinikum, the flacon was subjected to a CAT scan. Here, the Egyptologist's suspicion was confirmed – not only was the closure intact, but the vessel also held residue of a dried-up liquid. In the summer of 2009, Professor Dr. Friedrich Bootz from the Klinik und Poliklinik fur Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde (laryngology, rhinology and otology) of the University of Bonn took samples, using an endoscope.

Too greasy for perfume - Troppo grasso per un profumo.

Questo permise al dott. Wiedenfeld e alla sua equipe di analizzare l'antica sostanza allo scopo d'identificarne gli ingredienti. E fu subito molto chiaro che ciò che avevano trovato non era affatto un profumo evaporato. La mistura conteneva un miscuglio di olio di palma e di olio di mela di noce moscata. Il dott Wiedenfeld non credeva possibile che qualcuno potesse mettere una mistura così grassa sul proprio viso, che l'avrebbe reso più simile ad una porzione di costine arrosto. Altri due componenti indirizzarono i farmacologi in guardia circa lo scopo preciso di quel preparato. Furono rinvenuti una grande quantità di acidi grassi insaturi che offrono sollievo a pazienti sofferenti di malattie della pelle. Quindi l'egittologo ebbe gli strumenti per aggiungere un altro pezzo del rompicapo al quadro d'isieme: è infatti dimostrato che erano presenti casi di malattie della pelle nella famiglia di Hatshepsut. Patologie cutanee infiammatorie come la psoriasi, infatti, hanno una forte componente genetica. This allowed Dr. Wiedenfeld and his team to analyze the old substances for their ingredients. And it became obvious very quickly that what they had found was not dried-up perfume. The mix contained large amounts of palm oil and nutmeg apple oil. "I didn't think anybody would put so much grease on her face," said Dr. Wiedenfeld. "That would make her look as greasy as a plate of ribs." Two additional components clued the pharmacologist in to the actual purpose of the mix, "We found a lot of unsaturated fatty acids that provide relief for people with skin diseases." And this is where the Egyptologist was able to add another piece of the puzzle, "It is indeed known that there were cases of skin disease in Hatshepsut's family." Inflammatory skin diseases such as psoriasis have a largely genetic component.

|

| Michael Hoveler-Muller (left-sinistra) and Dr. Helmut Wiedenfeld with the mysterious vial , alle prese con la fiala misteriosa[Credit: Barbara Frommann/Uni Bonn] |

In particolare, ciò che il farmacologo ha identificato nella medicina era Benzopirene, un particolare idrocarburo aromatico composto di molti anelli carbonici. Il Benzopirene è uno dei più pericolosi carcinogeni che si conoscano. Per fare solo un esempio: il rischio di contrarre un tumore polmonare dal fumo di sigaretta è basato principalmente su questa sostanza.What the pharmacologists detected in Hatshepsut's little bottle was in particular benzo(a)pyrene, a hazardous aromatic hydrocarbon consisting of several carbon rings. "Benzo(a)pyrene is one of the most dangerous carcinogenic substances we know," explained Dr. Wiedenfeld. For example, the risk of contracting lung cancer from cigarette smoke results essentially from this substance.

Did the lotion cause the Pharaoh's death from cancer? Fu questa lozione a causare la morte del faraone per cancro?

Hatshepsut forse si avvelenò da sé senza saperlo? Molti indizi indicherebbero in questa direzione. Se s'immagina che la Regina avesse una malattia cronica cutanea molto fastidiosa e che traesse qualche breve sollievo dall'uso continuato di creme con quella composizione, il rischio sommatorio nel corso degli anni d'esposizione avrebbe potuto divenire molto grande. Questa è l'ipotesi più probabile. E' noto da molti anni che Hatshepsut aveva un cancro e che forse addirittura ne morì. Forse, adesso se ne conosce anche la causa prima.Did Hatshepsut maybe poison herself without knowing it? "There is a lot that speaks for this hypothesis," Dr. Wiedenfeld said. "If you imagine that the Queen had a chronic skin disease and that she found short-term improvement from the salve, she may have exposed herself to a great risk over the years." The Egyptologist also thinks that this is very likely. "We have known for a long time that Hatshepsut had cancer and maybe even died from it," said Michael Hoveler-Muller. "We may now know the actual cause."

Ma a questo punto gli scienziati di Bonn possono solamente formulare ipotesi su come, esattamente, la regina Hatshepsut ottenne quella particolare medicina. I medici Egizi erano buoni medici generici e bravi chirurghi, ma erano pessimi internisti. E' quindi molto probabile che la loro conoscenza di certi medicamenti fosse importata dalla Persia e dall'India, terre nelle quali le arti della guarigione erano molto più avanzate, già allora. But at this point, the Bonn scientists can only surmise how Hatshepsut obtained her lotion. "Egyptian physicians were general practitioners and good surgeons, but they were lousy internists," explained Dr. Wiedenfeld. "It is quite possible that they owe their knowledge of certain medications to their contacts with Persia and India where the healing arts were very advanced even in Antiquity."

Source: University of Bonn [August 19, 2011]

Etichette:

archeologia,

cancro,

Egitto,

hatshepsut,

medicina forense,

veleno

martedì 26 marzo 2013

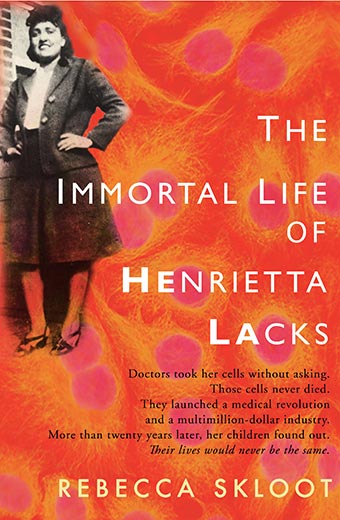

HeLa, l'Immortale

Sfortunata Immortale:

Henrietta Lacks

Non molti la conoscono.

Henrietta, infatti è morta da molti anni, più precisamente

dal 1951: aveva solo 31 anni.

Molti di noi non erano neppure ancora nati.

Perché parlarne?

- Perché

Henrietta apparteneva a molte minoranze reiette, sfortunate, private dei loro

diritti: infatti era una donna, era orfana, era povera, era ignorante, era una

contadina in una piantagione di tabacco, era afro-americana, era malata di una

forma estremamente aggressiva di cancro della cervice.

- Perché

– malgrado tutto questo – Henrietta è davvero immortale e le dobbiamo molto.

La storia vera.

Henrietta Lacks non è neppure il suo vero nome originale.

Nacque con il nome Loretta Pleasant a Roanoke, in Virginia.

Neppure la famiglia conosce i motivi e le modalità del cambio di nome da

Loretta a Henrietta.

La madre – Eliza – morì di parto al decimo figlio. Il padre

John Randall Pleasant, non essendo in grado di curarsene, distribuì i figli tra

i parenti a Clover, Virginia.

Henrietta finì con il nonno, Tommy Lacks.

Sposò David Lacks, suo cugino, dopo avere avuto due figli da

lui: il primo a soli 14 anni. In tutto, ebbe 5 figli: l’ultimo circa cinque

mesi prima che le fosse diagnosticato il cancro.

Johns Hopkins Hospital.

Il 29 gennaio 1951, Henrietta andò in ospedale, perché

sentiva una tumefazione addominale ed aveva un sanguinamento abnorme e

abbondante. Pensava di essere nuovamente incinta. Il suo medico le fece un

esame per la sifilide (negativo) e la mandò nell’ospedale più vicino che

trattasse anche i negri.

Le fecero una biopsia della cervice uterina e scoprirono che

aveva un carcinoma epidermoide allo Stadio I. Henrietta subì l’inserzione di

tubi di radio (che allora si usava cucire in sede), poi fu dimessa con il

programma di successive radiografie e controlli. Intanto avevano fatto due

prelievi: uno della cervice sana ed uno della cervice cancerosa, senza il suo

preventivo permesso. Questi prelievi finirono in mano al dottor Gorge Otto Gey

e sono proprio quelle cellule che sarebbero diventate una linea di coltura cellulare

immortale.

Henrietta ritornò in ospedale per un successivo trattamento

il giorno 8 Agosto 1951, ricevette trasfusioni e trattamenti, ma le sue

condizioni peggiorarono, fino all’insufficienza renale, all'uremia terminale e alla morte.

L’autopsia mostrò che il cancro aveva metastatizzato tutto

il corpo.

Henrietta fu sepolta in una tomba senza lapide, per cui non

è certa l’identificazione che i suoi familiari ne fanno in una tomba presso

quella della madre.

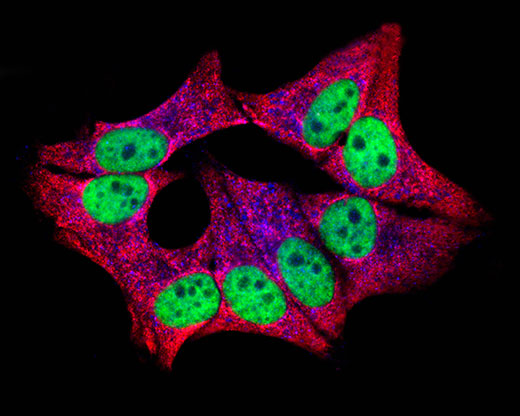

La coltura.

G. Otto Gey scoprì che le cellule di Henrietta avevano una

particolarità, che nessuna coltura cellulare, fino allora, aveva mai

presentato: potevano restare vive indefinitamente in una coltura artificiale e

crescere (tutte le altre colture

morivano dopo alcuni giorni e la fatica per tenerle vive impediva qualsiasi

sperimentazione su di esse). Le

chiamò HeLa, dal nome della paziente: erano le prime cellule umane immortali,

utilissime per la sperimentazione. Negli anni 50 non esistevano i protocolli d'informazione obbligatoria del paziente che rientrano sotto il nome di "consenso informato". Probabilmente, nulla fu chiesto alla paziente e non molto le venne spiegato, Le sue condizioni di scolarità non le permettevano comunque di capire gran che.

Estrema utilità.

Il ceppo HeLa fu usato per 'testare' l’efficacia del vaccino

anti Polio di Jonas Salk nel 1954. La richiesta di cellule HeLa crebbe rapidamente da parte

di tutti i laboratori di ricerca nel Mondo intero.

Da allora, le cellule HeLa sono state usate:

- per

ricerca sul cancro,

- per

l’AIDS,

- per

gli effetti delle radiazioni ionizzanti,

- per

gli effetti delle sostanze tossiche,

- per

la mappatura genetica,

- per

gli studi sulla clonazione,

- per

la reattività delle cellule nello spazio, a gravità zero,

- per

la reattività in varie condizioni limite

ambientali,

- per

la sensibilità ad un’infinità di sostanze (colla, cosmetici, coloranti

alimentari e no, cerotti adesivi, sostanze volatili, etc)

- per

gli studi di infettivologia e di virologia.

Fino ad oggi, si calcola che siano state riprodotte più di

20 tonnellate di cellule. Esistono almeno 11.000 licenze che coinvolgono il

ceppo HeLa.

La famiglia.

Il segreto di Henrietta era stato mantenuto, facendo

circolare il nome di Helen Lane, oppure di Helen Larsen. Ma questo funzionò

solo per circa 24 anni.

Anche i familiari di Henrietta Lacks erano sempre stati

all’oscuro di tutto ciò: lo seppero finalmente solo perché negli anni 70

cominciarono a ricevere richieste da ricercatori che li interrogavano sulle

loro qualità genetiche (colore degli occhi e dei capelli, grado di parentela) e

che chiedevano loro di potere eseguire prelievi di sangue.

I familiari erano ignoranti e alcuni di loro non sapevano

neppure che cosa fosse una cellula. Ma la figlia Deborah si interessò

intensamente della questione materna: non aveva mai conosciuto la madre e

desiderava sapere se – attraverso quegli studi genetici – fosse possibile

capire qualche cosa di più su di lei. Quali fossero i suoi gusti, che colori le

piacessero, se le piacesse ballare. Aveva sofferto quando le avevano fatto le

biopsie? E – una domanda disperatamente umana, ma ovviamente senza risposta

positiva – se per caso fosse mai possibile clonarla e riaverla indietro.

I fratelli di Deborah, invece, si interessarono della

questione solo quando capirono che essa aveva risvolti economici: dopotutto le

HeLa erano oggetto di molteplici azioni di compravendita in tutto il mondo. I

motivi economici erano giustificati dal fatto che la famiglia Lacks era sempre

stata molto povera: nessuno di loro si poteva permettere un’assicurazione

sanitaria ed uno di loro viveva addirittura per strada.

La reattività della famiglia condusse alla fine ad una serie

di riconoscimenti postumi alla figura di Henrietta Lacks. Nel 1996 la

Moorehouse School of Medicine di Atlanta e lo Stato della Georgia riconobbero

alla famiglia Lacks il contributo postumo della paziente alla Medicina ed alla

Ricerca sulla Salute. Nel 2011 la

Morgan State University le

consegnò una Laurea onoraria. Una scuola di bioscienze fu aperta col suo nome.

In seguito le sono stati dedicati libri, film, telefilm e

persino canzoni.

La lapide sulla tomba è stata considerata una dovuta opera

al merito, a spese della comunità.

È stata creata una Fondazione Onlus per assistere

finanziariamente soggetti indigenti che abbiano avuto la ventura di fornire

preziosi contributi alla scienza a propria insaputa.

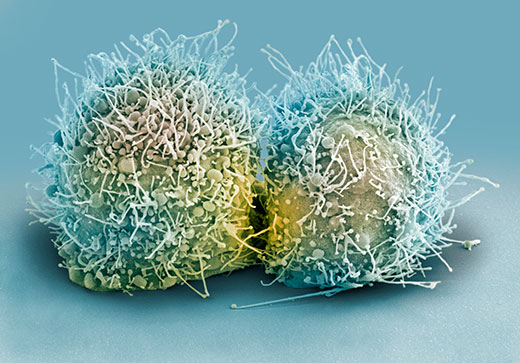

Che cosa sono le HeLa.

Sono cellule estremamente maligne ed aggressive. Con orrore,

in molti laboratori ci si rese presto conto che esse potevano infettare e

colonizzare anche le altre colture cellulari presenti nel laboratorio: pertanto

la loro presenza richiede misure particolari di isolamento e sterilità.

Le HeLa sono cellule umane, ma non sono affatto normali:

possiedono 82 cromosomi invece dei normali 46, nei loro nuclei (quattro copie

del 12, tre del 5, dell’8 e del 17). Se una cellula HeLa potesse produrre un

gamete, non sarebbe in grado di fertilizzare un gamete umano, per via della

differenza in cromosomi. Questo significa

che le cellule HeLa sono una specie differente e nuova: Helaction Gartleri,

per usare il nome che è stato loro assegnato. Sembrerebbe che attraverso una

serie di mutazioni casuali, le HeLa abbiano trovato un vantaggio selettivo che

permette loro di vivere indefinitamente. Sembra che le HeLa possiedano una

forma estremamente attiva di enzima Telomerasi, (che non è presente nelle

cellule normali, ma è presente nelle cellule cancerose). La Telomerasi è attiva

durante la divisione cellulare e previene l’accorciamento dei telomeri (un

meccanismo che sembra associato all’invecchiamento ed in ultima analisi alla

morte cellulare).

Si tratta, in fondo, di una forma di ‘evoluzione cellulare’

che costituisce una strana forma

di selezione naturale (o innaturale?) costituendo un nuovo ramo dell’albero

evolutivo.

Essa è – allo stesso tempo – un incubo Etico ed una

benedizione medica, un’evoluzione post-umana. Tecnicamente, le cellule non sono

umane.

Il caso di Henrietta Lacks e della sua famiglia costituisce

un caso estremamente complesso e difficile da analizzare da molti punti di vista, per cui non

se ne può e non se ne deve parlare alla leggera, senza nozioni approfondite.

Dal punto di vista umano è una storia estremamente pietosa

che non può non lasciare dentro ciascuno di noi un segno profondo, invitandoci

a oneste riflessioni sulla nostra natura umana, così fragile e passeggera.

Iscriviti a:

Post (Atom)

.jpg)