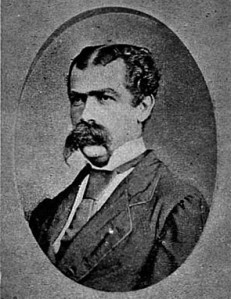

(Abbasanta, OR, 1939), è stato un ottimo insegnante di lettere e per tale motivo è ancora ricordato con stima ed affetto da numerose annate di fedeli e riconoscenti studenti, (1) oltre che professionalmente molto stimato dai colleghi che hanno avuto il piacere di conoscerlo nel corso della sua pluriennale attività. Attualmente, risulta essere valido docente di “Storia della Chiesa Antica” e “Storia della Chiesa in Sardegna”, presso l’Istituto di Scienze Religiose dell’Arcidiocesi di Oristano. La sua produzione intellettuale ha spaziato su vari campi della realtà sarda presente e passata.(2)

Egli ama definirsi epigrafista. Un’ opinione che risulterebbe, a detta di molti, un po’ controcorrente…

Ora, stupisce non poco che il professore spesso e volentieri si trasformi (quasi seguendo il copione del famoso romanzo: “Lo strano caso del dottor Jekyll e Mr Hyde” - Robert Louis Stevenson,1886, Londra) in una persona affatto diversa.

Si giunge obbligatoriamente alla medesima conclusione enunciata con amarezza dal dott. Jekyll: « Sia sul piano scientifico che su quello morale, venni dunque gradualmente avvicinandomi a quella verità, la cui parziale scoperta m'ha poi condotto a un così tremendo naufragio: l'uomo non è veracemente uno, ma veracemente due. »

Infatti, l’esimio prof. L. A. Sanna lascia spesso il posto al suo doppio, meglio noto come ‘Giggi Sanna’, che ostenta atteggiamenti verbalmente aggressivi, indulge in frequentazioni elettive molto discutibili per il suo curriculum e predilige una produzione ‘pseudoscientifica’ che è recisamente messa al bando dagli intellettuali veri, accademici e no.(3) La lista di coloro che dichiarano la propria bassissima considerazione circa il suo operato si va allungando sempre di più.(4) Alcuni di questi parlano di “persona caduta nei raggiri di qualche falsario”, mentre altri sono molto più espliciti nei loro giudizi. Questa situazione è molto pericolosa, per chi abbia un passato dignitoso da difendere. L’illustre carriera professionale può essere, sì, usata a propria difesa con indignazione per qualche tempo, ma non può essere costantemente portata a giustificazione di una produzione attuale che appare inficiata dalla presenza d’elementi mediocri ed estranei, apparentemente reclutati nelle birrerie, non sardi ed intrusi nell’argomento a loro sconosciuto dell’ipotetica lingua nuragica scritta.

Si giunge obbligatoriamente alla medesima conclusione enunciata con amarezza dal dott. Jekyll: « Sia sul piano scientifico che su quello morale, venni dunque gradualmente avvicinandomi a quella verità, la cui parziale scoperta m'ha poi condotto a un così tremendo naufragio: l'uomo non è veracemente uno, ma veracemente due. »

Infatti, l’esimio prof. L. A. Sanna lascia spesso il posto al suo doppio, meglio noto come ‘Giggi Sanna’, che ostenta atteggiamenti verbalmente aggressivi, indulge in frequentazioni elettive molto discutibili per il suo curriculum e predilige una produzione ‘pseudoscientifica’ che è recisamente messa al bando dagli intellettuali veri, accademici e no.(3) La lista di coloro che dichiarano la propria bassissima considerazione circa il suo operato si va allungando sempre di più.(4) Alcuni di questi parlano di “persona caduta nei raggiri di qualche falsario”, mentre altri sono molto più espliciti nei loro giudizi. Questa situazione è molto pericolosa, per chi abbia un passato dignitoso da difendere. L’illustre carriera professionale può essere, sì, usata a propria difesa con indignazione per qualche tempo, ma non può essere costantemente portata a giustificazione di una produzione attuale che appare inficiata dalla presenza d’elementi mediocri ed estranei, apparentemente reclutati nelle birrerie, non sardi ed intrusi nell’argomento a loro sconosciuto dell’ipotetica lingua nuragica scritta.

Il nostro di questo si

rende ben conto, infatti è attento a non contraddire in modo troppo diretto quelli

che ancora possono dargli qualche lustro istituzionale: ad esempio, le sue

‘ricerche’ sulla lingua nuragica scritta gli hanno permesso fin qui

d’identificare con regolarità il tetragramma sacro “Yahweh” in Sardegna, circa

2000 anni prima che questo comparisse in Medio Oriente. Questa saggia linea di

condotta è, probabilmente, orientata a mantenere il perfetto accordo con le

prevedibili preferenze dell’Istituto Religioso per il quale egli tuttora

insegna e lavora. Un buon esempio di diplomazia, più che d’indipendenza

intellettuale: ma, si sa, ‘ognuno tenimm' famiglia’.

Il professore è incorso,

probabilmente, in alcuni errori.

1) Ha considerato come

veri alcuni reperti archeologici che tali non sono.

Tra questi rientrano gli

ormai famosi reperti detti ‘Ciottoli di Allai’, per i quali è ancora in corso

ed aperta la questione legale: i diretti interessati non sono autorizzati a

parlarne. Il professore figura nelle file dei testimoni a favore della difesa.

In tempi ‘non sospetti’,

come si suol dire, il prof Massimo Pittau dichiarò di essere stato avvicinato

da qualcuno che cercò di ottenere 20.000 euro per detti cittoli. Oggi quel

qualcuno si difende adducendo di non essere stato mai veramente in grado di

valutare l’autenticità di quei reperti, che egli casualmente trovò.(5) Ma anche in questo caso, come si dovrebbe qualificare (o squalificare) il tentativo di venderli alla cifra di 20.000 euro?

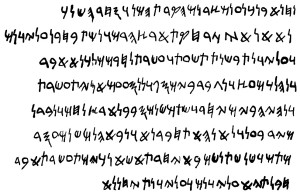

- Oltre ai ciottoli, esistono i precedenti delle fantomatiche ‘Tavolette di Tzricottu’. Le tavole sono comparse solamente in fotografia e mai dal vero. Ne esiste solamente una – anche se non si sa dove si trovi e i sostenitori della veridicità sostengono siano 4 o 5 – consistente in uno stampo medioevale per il cuoio, contente segni piuttosto simmetrici a scopo decorativo. Il prof Sanna, in questo caso caduto in evidente errore interpretativo (che egli non ammette, ndr), ha creduto ravvisarvi una lingua cuneiforme: sarebbe il primo caso al mondo di lingua scritta che curiosamente riesce ad essere simmetrica nel suo risultato finale scritto. Questa tesi risale al 1996 (“Omines” di G. Atzori e G. Sanna), circa 17 anni fa. Potrebbe essere anche considerata un errore di gioventù se gli autori si fossero ravveduti: Atzori purtroppo è deceduto e Sanna appartiene a quella categoria di pensatori che non commette mai errori. Per brevità si tralasciano i casi di altre scritte sarde in cui fatti ed opinioni seguono schemi paralleli...

- Oltre ai ciottoli, esistono i precedenti delle fantomatiche ‘Tavolette di Tzricottu’. Le tavole sono comparse solamente in fotografia e mai dal vero. Ne esiste solamente una – anche se non si sa dove si trovi e i sostenitori della veridicità sostengono siano 4 o 5 – consistente in uno stampo medioevale per il cuoio, contente segni piuttosto simmetrici a scopo decorativo. Il prof Sanna, in questo caso caduto in evidente errore interpretativo (che egli non ammette, ndr), ha creduto ravvisarvi una lingua cuneiforme: sarebbe il primo caso al mondo di lingua scritta che curiosamente riesce ad essere simmetrica nel suo risultato finale scritto. Questa tesi risale al 1996 (“Omines” di G. Atzori e G. Sanna), circa 17 anni fa. Potrebbe essere anche considerata un errore di gioventù se gli autori si fossero ravveduti: Atzori purtroppo è deceduto e Sanna appartiene a quella categoria di pensatori che non commette mai errori. Per brevità si tralasciano i casi di altre scritte sarde in cui fatti ed opinioni seguono schemi paralleli...

2) Si è affiancato alcuni collaboratori che certamente non sono al suo livello, laddove egli era ed è

invece un ottimo conoscitore delle lingue classiche greco e latino (oltre che

un ottimo insegnante delle stesse: e le due cose non sempre vanno d’accordo,

come molti possono bene testimoniare!) ed un buon conoscitore delle lingue

antiche, per suo lungo interesse personale approfondito negli anni con le

proprie indubbie capacità d’indagine intellettuale. Questi collaboratori,

invece, si sono intrufolati nell’intimo di una materia che non è la loro, che

non gli appartiene e che – alla fine – non possono conoscere come il professor

Sanna. A solo titolo d’esempio: come si configura la signora Aba Losi, (seppure una

eccelsa foto-biologa parmense di fama internazionale), nel campo della presunta antica

lingua sarda scritta? Come può credere il prof. Sanna, di acquistare maggiori

portanza e credibilità scientifica accompagnandosi a siffatta ‘esperta’? In

realtà, purtroppo, egli ne esce molto ridimensionato nella considerazione di

tutti (che – si ricorda – è già bassa di per sé).

3) Ha recentemente dato

credito ad alcuni reperti incisi - fuori contesto e quindi poco credibili - che una turba di conoscenti, ammiratori e seguaci hanno

voluto sollecitamente sottoporgli gratuitamente. Forse, in questa circostanza egli è stato incauto

e la cattiva esperienza dei ciottoli di Allai non è stato deterrente

sufficiente al suo invincibile entusiasmo per la tesi della 'lingua nuragica

scritta', che tanto gli sta a cuore per motivi identitari e culturali. Ha ormai collazionato con cura un gran numero di reperti, convinto che il numero (non la qualità), prima o poi, convincerà i suoi detrattori ottusi e miopi: la loro resa è prossima.

4) Dopo essere stato

estromesso con biasimo da sedi ‘ufficiali’ (come ad esempio gli successe ad Olbia, in cui

non potrà ormai altro che comparire in salette private e sottoscala), ha tentato di farsi

accogliere in altri ambienti illustri e perciò si è rivolto agli

amici. Gli amici, si sa, sono generosi fino all’autolesionismo. E così fu

accolto all’Università di Sassari, in un ‘seminario’ che non aveva alcunché di

archeologico, ma figurava come sponsorizzato dall’Archeologia Sassarese; non

aveva molto di generalmente medico, ma offriva crediti agli studenti in medicina; non aveva

granché di scientifico, ma si teneva addirittura in un'Aula della Facoltà di Medicina (non nell’Aula Magna, come alcuni hanno erroneamente riferito) dell’Università di Stato.

Molti considerano l’episodio un miserevole sotterfugio mirato all'uso

improprio del bene pubblico, per fini auto-promozionali; Sanna lo considera una

grande vittoria personale e della Verità della Scienza. Il fatto ha generato polemiche, causato a tutti grande e generalizzato imbarazzo e fastidio,

a spese del Rettore, dell’Istituto e di una stimata e valida specialista neurologa che si è, un po' incautamente, prestata all’invito dell’amico fidato.

5) Sanna ha radunato intorno a sé un gruppo di 'estimatori' che si potenziano e si incoraggiano reciprocamente nel loro blog, in una specie di esercizio continuo di riaffermazione dell'autostima. Si raccontano l'un l'altro quanto sono bravi, si complimentano per quanto bene essi comprendano ogni argomento rispetto a tutti gli altri, che manco a dirlo, sono tutti in errore (specialmente gli accademici accozzati ed incapaci, ma anche i critici di qualsiasi provenienza)... Nel blog si alternano notizie vere e credibili ad altre molto meno vere e credibili, secondo l'ormai collaudata tecnica per vendere la merce di dubbia provenienza. Già l'uso di questo metodo dovrebbe indurre il lettore a ponderarne i contenuti. Sicuramente, anche questo 'biglietto da visita' non giova affatto alla fama trascorsa del professor Sanna.

6) Il più grande errore del Sanna è certamente quello di non sottomettere i suoi lavori a quella revisione paritaria che è più nota sotto il termine inglese di 'peer review'. (Viene quasi il sospetto che abbia già tentato questa strada, ma che non esistano riviste scientifiche disposte a dare spazio ai suoi lavori, oppure che non esistano esperti della materia epigrafico/archeologica che vogliano abbassarsi a 'mettersi alla pari con lui': ma certamente questo è solamente un pensiero malevolo).

Eppure, sarebbe questa la strada giusta per fare sì che si creda ad una 'lingua Nuragica scritta': altre lingue del passato furono tradotte contemporaneamente e separatamente da diversi studiosi che ebbero a convergere su un'unica traduzione: perché non si fa anche con il 'Nuragico'?

5) Sanna ha radunato intorno a sé un gruppo di 'estimatori' che si potenziano e si incoraggiano reciprocamente nel loro blog, in una specie di esercizio continuo di riaffermazione dell'autostima. Si raccontano l'un l'altro quanto sono bravi, si complimentano per quanto bene essi comprendano ogni argomento rispetto a tutti gli altri, che manco a dirlo, sono tutti in errore (specialmente gli accademici accozzati ed incapaci, ma anche i critici di qualsiasi provenienza)... Nel blog si alternano notizie vere e credibili ad altre molto meno vere e credibili, secondo l'ormai collaudata tecnica per vendere la merce di dubbia provenienza. Già l'uso di questo metodo dovrebbe indurre il lettore a ponderarne i contenuti. Sicuramente, anche questo 'biglietto da visita' non giova affatto alla fama trascorsa del professor Sanna.

6) Il più grande errore del Sanna è certamente quello di non sottomettere i suoi lavori a quella revisione paritaria che è più nota sotto il termine inglese di 'peer review'. (Viene quasi il sospetto che abbia già tentato questa strada, ma che non esistano riviste scientifiche disposte a dare spazio ai suoi lavori, oppure che non esistano esperti della materia epigrafico/archeologica che vogliano abbassarsi a 'mettersi alla pari con lui': ma certamente questo è solamente un pensiero malevolo).

Eppure, sarebbe questa la strada giusta per fare sì che si creda ad una 'lingua Nuragica scritta': altre lingue del passato furono tradotte contemporaneamente e separatamente da diversi studiosi che ebbero a convergere su un'unica traduzione: perché non si fa anche con il 'Nuragico'?

7) Il carattere del professore, infine, è

quello che conosciamo: egli è irruente, generoso e talvolta si lascia

trasportare dalla foga e dalla passione per la propria tesi, fino ad aggredire

verbalmente con intolleranza i propri critici in modo spazientito, talché non

sembra proprio esprimere per intero il garbo discreto del british gentleman. Inoltre, tale foga certamente non giova al suo fisico di settantaquattrenne un po' sovrappeso. Ma in fin dei conti il professor Sanna è interamente e

profondamente sardo e tenacemente abbarbicato alle proprie orgogliose radici

regionali, come tutta la sua produzione – scientifica e no (6) – dimostra convincentemente fino ad oggi; perché mai, dunque, dovrebbe avere

modi da british gentleman? Sarebbe,

quello, un atteggiamento non vero, un falso, cosa

che – come tutti sappiamo – egli detesta.

8) Non può infine sfuggire ad una domanda (che gli è stata più volte rivolta, ma alla quale si ostina caparbiamente a non rispondere, in modo poco 'british' e molto sardopastorale): "Lei ha sostenuto la veridicità di reperti archeologici artefatti (ricordiamo che lei è laureato in Lettere ed in Archeologia). Si rende conto, professore, che così facendo, esistono solamente due possibilità? O lei si è sbagliato in modo fragoroso, oppure è colluso con i falsari. Quale delle due sceglie, dato che non ne esiste una terza?". Anche questa volta cadrà nel vuoto e rotolerà tra epiteti coloriti ed urla di lesa maestà.

8) Non può infine sfuggire ad una domanda (che gli è stata più volte rivolta, ma alla quale si ostina caparbiamente a non rispondere, in modo poco 'british' e molto sardopastorale): "Lei ha sostenuto la veridicità di reperti archeologici artefatti (ricordiamo che lei è laureato in Lettere ed in Archeologia). Si rende conto, professore, che così facendo, esistono solamente due possibilità? O lei si è sbagliato in modo fragoroso, oppure è colluso con i falsari. Quale delle due sceglie, dato che non ne esiste una terza?". Anche questa volta cadrà nel vuoto e rotolerà tra epiteti coloriti ed urla di lesa maestà.

|

| A jackass, nothing else but. |

Si giunge fatalmente alla

medesima conclusione enunciata con amarezza dal dott. Jekyll: “Sia

sul piano scientifico che su quello morale, venni dunque gradualmente

avvicinandomi a quella verità, la cui parziale scoperta mi ha poi condotto a un

così tremendo naufragio: l'uomo non è veracemente uno, ma veracemente due.”

* Si fa presente che la forma 'Sardi e NON', che alcuni preferirebbero, è errata, in Italiano. Infatti, si può dire 'Sardi e no', oppure 'Sardi e non sardi'. Tertium non datur, Sanna, anche se fa male.

(1) Liceo Ginnasio de Castro, Oristano, 1967-1998, circa 31 anni di onorata carriera.

(1) Liceo Ginnasio de Castro, Oristano, 1967-1998, circa 31 anni di onorata carriera.

(2) Storia della

Sardegna, Letteratura sarda, Predicazione sarda, presunta lingua nuragica

scritta.

(3) Sanna

direbbe: “accademici e non”. Strano che un professore di lettere non conosca la forma

italiana corretta…

(4) Includendo

ormai – tra gli altri e sempre più numerosi – il professore di lingue Massimo

Pittau, l’archeologo Rubens D’Oriano, l’archeologo Raimondo Zucca e molti,

moltissimi altri, tra cui – seppure indegnamente – persino l’autore di questo blog.

(5) L’accusa

sostiene che egli li abbia piuttosto costruiti con le proprie mani e non

trovati: che egli sia quindi un ‘tombarolo’ ed un falsario, ma questo è da

provare.

(6) Sanna

direbbe, anche qui: “scientifica e non”. La sua conoscenza del sardo, si assicura, è

nettamente superiore a quella dell’Italiano.

1 COMMENTI:

intanto grazie per la sua risposta. La mia domanda su cosa sia un documento scientifico non é ne´ingenua né banale: se ne discute molto, soprattutto in un campo come il mio dove il problema della validazione di teorie e risultati cresce esponenzialmente, parallelamente al numero di dati prodotti e pubblicati. Noi pero´partiamo da presupposti un po´diversi: ogni dato, fino a prova contraria, é vero e se vi sono dubbi viene verificato da esperimenti ripetuti. Mi rendo conto che questo nel suo campo é un po´difficile (un dato archeologico non é un risultato di laboratorio ripetibile).

Io non intendevo attaccare nessuno, ci tengo a dirlo,ma gli anacronismi nell´articolo c´erano eccome e non credo di dover essere una esperta epigrafista o archeologa per permettermi di esprimere la mia opinione. Il sillogismo non l´avro´ri-formulato rigorosamente (tenga presente che ho detto simile, almeno cosi´appariva dalla stampa), ma il take-home message era quello, questo non puó negarlo.

Ripeto, cosí pareva dalla stampa. Quanto alla sua personale opinione, le confesso che io, anche dalla sua lunga lettera di risposta, non l´ho molto capita...

distinti saluti e , se vuole, mi scriva pure al mio indirizzo (lo trova sulla mia homepage).

Aba

MARTEDÌ 22 LUGLIO 2008

QUALCHE DOMANDA AGLI ARCHEOLOGI (SCETTICI)

CARO GIANFRANCO

VORREI PORRE QUALCHE DOMANDA, IN PARTICOLARE CON RIFERIMENTO A QUESTI INTERVENTI:

IL 21 LUGLIO ALFONSO STIGLITZ HA SCRITTO: “GLI ESEMPLARI DI TZIRICOTTU SONO, AL DI LÀ DI OGNI RAGIONEVOLE DUBBIO, MATRICI ALTOMEDIEVALI (DATO CRONOLOGICO) DI AMBITO ARTISTICO BIZANTINO (DATO CULTURALE) E PRESENTI ANCHE NELLE CULTURE COEVE, TRA CUI QUELLA LONGOBARDA”

IL 7 GIUGNO 2008 MIRKO ZARU HA SCRITTO: “QUELLE DI TZRICOTU (CHISSÀ SE POI SONO EFFETTIVAMENTE DI TZRICOTU) SONO DELLE MATRICI DALLE QUALI SI OTTENEVANO DEI PUNTALI COME QUELLI NELL'ESEMPIO” (N.D.R: VENGONO MOSTRATI OGGETTI, NON CATALOGATI O IDENTIFICATI IN ALCUN MODO).

IL 6 GIUGNO 2008 ALESSANDRO USAI HA SCRITTO: “PER QUANTO A ME FINORA NOTO, NELL'ARCHEOLOGIA MONDIALE LE "TAVOLETTE" DI TZRICOTU SOMIGLIANO SOLO ALLE PLACCHE DI CINTURONE LONGOBARDE. SE SONO OGGETTI ORIGINALI, COME SEMBRA, POSSONO RISALIRE SOLO AL QUEL PERIODO (VIII-IX SEC. D. C.). CON TUTTA EVIDENZA, SI TRATTA DI DECORAZIONI ASTRATTE E SIMMETRICHE; IO HO VISTO UNA PLACCA LONGOBARDA DECORATA IN QUESTO MODO CON L'AGGIUNTA DI ALCUNI CARATTERI LATINI”

IL 27 DICEMBRE 2007, MIRKO ZARU HA SCRITTO: “IN AMBITO ACCADEMICO LA DECORAZIONE A "PUNTO E VIRGOLA" È DECISAMENTE CONOSCIUTA E CHIARAMENTE IDENTIFICATIVA DEL POPOLO LONGOBARDO! L'OGGETTO IN QUESTIONE, NELLA FOTO CAPOVOLTO, È STATO MOTIVO DI DISCUSSIONE ANCHE CON IL PROF. ALFONSO STIGLITZ DEL COMUNE DI SAN VERO MILIS, IL QUALE MI HA MOSTRATO DECINE DI ESEMPI IDENTICI DI "TAVOLETTA" CHE IN VERITÀ TRATTASI ESSERE PUNTALI DI FODERI DI SPADA, DEI QUALI HO ANCHE DELLE FOTO.”

DOMANDA 1A: LE TAVOLETTE ALLORA SONO BIZANTINE O LONGOBARDE? SONO PUNTALI DI FODERI, PLACCHE DI CINTURONE O MATRICI?

DOMANDA 1B: E´POSSIBILE VEDERE FOTO, AVERE RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI PRECISI (ES. DOVE SONO LOCALIZZATE LE DECINE E DECINE DI OGGETTI ALTOMEDIEVALI IDENTICI ALLE TAVOLETTE, OGGETTI DI CUI MOLTO SI PARLA, MA CHE NON SONO CERTO FACILMENTE REPERIBILI DA NOI COMUNI MORTALI)? LE FOTO CHE MOSTRA MIRKO ZARU NEL SUO INTERVENTO DEL 7 GIUGNO 2008 NON SONO REFERATE, OLTRE A NON ESSERE DI CERTO IDENTICHE ALLE TAVOLETTE DI TZRICOTU.

DOMANDA 1C: DA QUANTO RICORDO, L´ALTO MEDIOEVO VIENE DOPO L´EPOCA NURAGICA, QUINDI NON RIESCO A COMPRENDERE PER QUALE MOTIVO UNO CHE É VISSUTO DOPO UN CERTO PERIODO NON POSSA AVERE COPIATO, EMULATO, IN QUALCHE MODO EREDITATO UNA CERTA FORMA ARTISTICO/ESPRESSIVA, PERALTRO CON SOMIGLIANZA SOLO PARZIALE: PER COME LA VEDO IO, UN TRIANGOLINO NON É CERTO IDENTICO AD UN CUNEO APPUNTITO. DA PROFANA, QUEST´ULTIMO É ALMENO NON SOLO IDENTICO ALLA GIMEL UGARITICA, MA ANCHE AL NUMERO 1 E 60 (= DIO SUPREMO ANU) DEL CUNEIFORME BABILONESE ANTICO.

INOLTRE IL 7 GIUGNO 2008 MIRKO ZARU HA SCRITTO: “ L'ISCRIZIONE DEL NURAGHE PITZINNU (CHE FINALMENTE È STATO APPURATO TRATTASI DI QUELLO DI ABBASANTA ) È ALTRETTANTO INTERPRETATA IN MANIERA ERRATA A MIO PARERE. PREMETTO CHE NON SONO UN EPIGRAFISTA MA CI SONO DEI CARATTERI SU QUELLA PIETRA CHE IO CONOSCO BENISSIMO, E SONO GLI STESSI CON IL QUALE STO SCRIVENDO ADESSO! MI SEMBRA EVIDENTE CHE LA “PIETRA DI ABBASANTA” VÀ LETTA IN QUESTO MODO!”

DOMANDA 2+OSSERVAZIONI:VORREI SAPERE QUALI SONO I CARATTERI CON CUI IL SIGNOR ZARU SCRIVE: A PARTE UNA POSSIBILE M (DISCUTIBILE, PERCHÉ CHIUSA ALLA BASE), LE A E UN PAIO DI SEGNI SIMILI ALLA NOSTRA B, NON VEDO QUALI ALTRI CARATTERI SIANO IDENTICI AI NOSTRI. CI SONO ALMENO UNA CHIARA LAMED DI TIPO PROTO-CANANEO, UNA RESH FENICIA ED ALMENO UNA “TESTA DI COBRA” DI TIPO PROTOSINAITICO CHE I FRATELLI WIMMER IDENTIFICANO COME WAV, MENTRE COLLETT COME NAHAS/NUN. QUINDI, ANCHE SENZA SCOMODARE LA LETTURA ACCORPATA O ACROFONICA E LA SCRITTURA MONUMENTALE DI GIGI SANNA, VI SONO ALMENO 4 ALFABETI, AMPIAMENTE RICONOSCIUTI, ANCHE SE NON DEL TUTTO DECIFRATI: ITALIANO MODERNO A 180°, FENICIO, PROTO-CANANEO, PROTO-SINAITICO.

4 COMMENTI:

SU TZIRICOTTU MI SEMBRAVA DI ESSERE STATO CHIARO, MA EVIDENTEMENTE NON SUFFICIENTEMENTE; I PEZZI, DI CUI CONOSCO SOLO LE IMMAGINI EDITE E REALIZZATE DA CALCHI, APPARTENGONO A UNA TIPOLOGIA BEN NOTA IN AMBITO MEDIEVALE, RELATIVE A ORNAMENTI IN VARI METALLI, (MA QUELLE DI TZIRICOTTU SEMBREREBBERO ESSERE LE MATRICI PER REALIZZARE QUESTI ORNAMENTI) CHE VENIVANO ESEGUITI PER REALIZZARE PUNTALI DI FODERO DI SPADE ED ELEMENTI DI ORNAMENTAZIONE (LINGUELLE ED PENDENTI) DI CINTURONI DA PARATA, NONCHÉ PER GUARNIRE FINIMENTI DI EQUINI. LA TIPOLOGIA DECORATIVA È NOTA IN ARCHEOLOGIA CON IL NOME DI “PUNTO E VIRGOLA”, DI AMBITO BIZANTINO E DI LONTANE ORIGINI TURCO-MONGOLICHE. IN ITALIA SI TROVA ANCHE, COME OVVIO, NELLE COEVE NECROPOLI LONGOBARDE. L’IMMAGINE POSTATA DA MIRKO ZARU RIPRODUCE UN OGGETTO PROVENIENTE DALLA NECROPOLI LONGOBARDA DI CASTEL TROSINO PRESSO ASCOLI PICENO, NEL CUI “MUSEO DELL’ALTO MEDIOEVO” È CONSERVATO ASSIEME AD ALTRI. SPERO CHE ALMENO QUESTO SIA CHIARO.

MI RENDO CONTO CHE PER I “POVERI MORTALI” NON SIA SEMPLICE TROVARE LA DOCUMENTAZIONE; GLI OGGETTI D’ORNAMENTO SONO IN GENERALE DI INTERESSE DEGLI SPECIALISTI, SOPRATTUTTO QUANDO NON SONO PARTICOLARMENTE RICCHI E, QUINDI, È RICHIESTA COMPETENZA SPECIALISTICA, SOPRATTUTTO BIBLIOGRAFICA PER TROVARLI. LO STESSO VARREBBE SE MI PONESSI IL PROBLEMA DI TROVARE STUDI SUI PRIONI.

COMUNQUE UNA VISITA AI VARI MUSEI CHE ESPONGONO MATERIALE ALTOMEDIEVALE DOVREBBE ESSERE SUFFICIENTE E, SOPRATTUTTO, UNO SGUARDO AI CATALOGHI DI MOSTRE SUI BIZANTINI E I LONGOBARDI.

IN UN RECENTE TESTO DI PAOLO SERRA VENGONO RIPRODOTTI VARI CONFRONTI, PER I QUALI PUÒ TROVARE CONFORTO NEL CATALOGO DEL MUSEO STIBBERT DI FIRENZE (EDITO DA O. VON HESSEN) O NEL VOLUME “LA CIVILTÀ DEI LONGOBARDI IN ITALIA”.

IN UN RECENTE CONVEGNO SCIENTIFICO TENUTOSI A CAGLIARI LO STESSO STUDIOSO HA PROPOSTO ULTERIORI AMPI CONFRONTI CHE SARANNO DISPONIBILI ALLA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI.

QUANTO ALL’ISCRIZIONE DI PITZINNU, LE LETTERE LATINE, CHE SONO PIÙ CHE EVIDENTI DALLA FOTO (NON TENGA CONTO DEL DISEGNO CHE È, A DIR POCO, SUPERFICIALE), DIVENTANO DUBBIE MENTRE LE SUPPOSTE LETTERE PROTOCANANEE, PROTOSINAITICHE SINAITICHE E FENICIE (A PROPOSITO DI ANACRONISMI) SAREBBERO EVIDENTI. MAH! SULLE PROBLEMATICHE DI QUELLE LINGUE LE CONSIGLIO LA LETTURA DEL RECENTE MANUALE DI GARBINI.

CORDIALMENTE

ALFONSO STIGLITZ

SI´ORA É CHIARO DA DOVE PROVENGONO GLI OGGETTI POSTATI DA MIRKO ZARU: SE ME LO CONCEDE PRIMA NO, GRAZIE PER LA INFO. CIO´NON CAMBIA IL FATTO CHE LA SOMIGLIANZA SIA SOLO PARZIALE. QUANTO ALLE LETTERE LATINE DELL´ISCRIZIONE DI PITZINNU SONO TANTO CHIARE QUANTO LE PROTO-CANANEE, FENICIE, E PROTOSINAITICHE. SE QUESTO COCKTAIL ABBIA UN SENSO O MENO É UN´ALTRO DISCORSO, CHE PERO´CI SIA É UN DATO DI FATTO. NON SONO UNA ESPERTA, MA UNA TABELLA COMPARATIVA DEI VARI ALFABETI SO LEGGERLA ANCHE IO; E SE IL DISEGNO É A DIR POCO SUPERFICIALE PER LE LETTERE LATINE, PERCHÉ NON DOVREBBE ESSERLO PER LE ALTRE? E SE CHI HA FATTO IL DISEGNO VOLEVA MESCOLARE LE ACQUE, PERCHÉ HA LASCIATO LE LETTERE LATINE, TIRANDOSI LA ZAPPA SUI PIEDI?

QUANTO ALLA DOCUMENTAZIONE SUI PRIONI O SU QUALSIASI ALTRO ARGOMENTO BIOFISICO, SAREBBE PER LEI FACILMENTE REPERIBILE SU QUALSIASI DATABASE DI PUBBLICO DOMINIO. O PIÚ SEMPLICEMENTE SU WIKIPEDIA, UN SACCO DI INFORMAZIONI CON TANTO DI BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE.

SALUTI

ABA LOSI

IL SIGNOR ZARU NON HA UNA LAUREA. E' AUTODIDATTA, UN ARCHEOLOGO FAI DA TE, DI QUELLI CHE LEGGONO QUALCHE LIBRO E PRETENDONO DI DARE LEZIONE A CHI HA TITOLO. NON PERDA TEMPO CON CHI NON CONOSCE A FONDO LA MATERIA E VUOL FARE IL POLEMICO A TUTTI I COSTI.

STEFANO CARDU

LEI PARLA DI ME SENZA NEANCHE SAPERE CHI EFFETTIVAMENTE SONOE COSA FACCIO!

CHIARAMENTE PENSA CHE IO ABBIA LETTO SOLO QUALCHE LIBRO... QUESTO CHIARAMENTE NON LE FÀ ONORE...

CMQ PUÒ FARCI LA CORTESIA DI ENUNCIARCI LE SUE TEORIE DA LUMINARE???